九九重阳节

“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”

文/王世国

秋风萧杀,黄叶飘零,又到一年的九月初九。

自汉代中叶以后,儒家阴阳观有“六阴九阳”的说法,“九”为阳数,所以“九月九”又名“重阳节”。

据南朝梁人吴均所著的《续齐谐记》载:传说东汉时期,

在中原腹地有个汝南县,这里群山环绕,沟壑纵横,县城周围,却是一马平川,一条清清的汝河水,从城边流过,滋润着两岸肥沃的土地,滋养着汝南的父老乡亲。河边的一个小村庄里,有一个手脚勤快的年青人,名字叫桓景。桓景自幼务农维生,耕种几亩薄田,日出而作,日落而息。一年到头,虽然少有余钱剩米,但日子过得也还平静。谁曾料想,有一年却厄运来临!那年,一进九月,原本清清的汝河水面,突然升起滚滚雾气,弥漫不散。这股雾气漫延到村里,人和牲畜吸入之后,立刻头晕脑胀,卧病不起。不多几日,村中老弱婴幼,纷纷毙命,家畜家禽,尸横遍地。嚎啕痛哭之声,昼夜不绝。桓景的父亲母亲,皆已八十高龄,那能经得病魔如此折腾!桓景拖着重病的身体,日以继夜,衣不解带,,送汤熬药,极尽孝心。无奈二老犹如日薄西山,气息奄奄;性命危浅,朝不虑夕,没几日便一命呜呼,跨鹤归西了。桓景亏得年青体壮,总算扛了过去。但他心里一直想着疾病流行的原因,村中有一长者告诉他,河中漂浮的乃瘴疠之气,是由潜伏在河里的瘟魔喷吐而来,瘟魔不除,瘴疠难尽。桓景下定决心,要出门拜师学艺,为民除害。他挥泪掩埋了二老,拜别乡亲,头也不回地寻师访道去了。

却说桓景,饥餐渴饮,晓行夜宿,在路非止一日,终于来到东南山下,拜仙人费长房为师。费长房大师看他胸怀大义,报仇心切,便赠他一把降妖青龙剑,并精心传授他降妖伏魔大法。桓景早起晚睡,披星戴月,挥汗如雨,勤学苦练,功夫日日见长。不觉一年过去,又到来年九月。一日,师父把桓景唤入内室,吩咐他说:“明日即是九月九日,瘟魔又将出来作乱,你可速速回去,为民除害!”说罢又赠他茱萸叶子一包,菊花酒一坛,叮嘱他明天一早,带领乡亲们登高避祸。桓景叩头谢过师父,把东西贴身藏好,急匆匆背起降妖青龙剑,大步流星地下山去了。

九月九日一早,桓景率领阖村父老,登上村前的一座小山,他把茱萸叶子分发给众人,让大家随身带好;又把菊花酒打开,每人喝上一口,免得染上瘟疫。

早上,那瘟魔从河里出来,看到村里空无一人,心中大怒,立刻翻腾着向山上涌来,但是,刚到山前,就嗅到一股浓郁的香气,直扑过来——原来是乡亲们身上的茱萸叶子散发出阵阵香气,芬芳馥郁,气味浓烈。瘟魔被呛得直往山下翻滚。说时迟,那时快,桓景仗起降妖青龙剑,冲着瘟魔直杀过去,不消几个回合,便将瘟魔杀死,山上父老无不拍手称快。

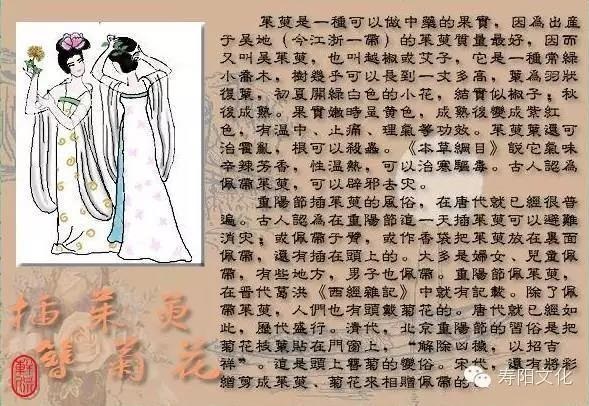

【茱萸】

从此以后,汝河流域再无瘟魔作怪,百姓过上了逍遥自在的太平日子。

从此以后,人们每到九月初九,就要佩戴茱萸香囊,饮菊花酒,阖家老小登高。因此,重阳节又称“登高节”。

这个习俗,很快在周围传开。

到了魏晋时期,赏菊、饮酒已成为普遍的习俗。

到了唐代,重阳节被朝廷定为国家公祭的正式节日。

“九九”与“久久”谐音,暗寓“健康长寿”的含义。因此,后人又将重阳节植入“尊老敬老”的内容,得到人们的普遍认可。

中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会,于2012年12月28日修订通过了《中华人民共和国老年人权益保障法》,并于2013年7月1日起,正式施行。《保障法》“总则”第十二条明确规定:每年农历九月初九为老年节。

今年重阳节,让我们一起,戴茱萸,饮菊花酒,登山!