寿阳的建置沿革

点击听讲寿阳的建置沿革

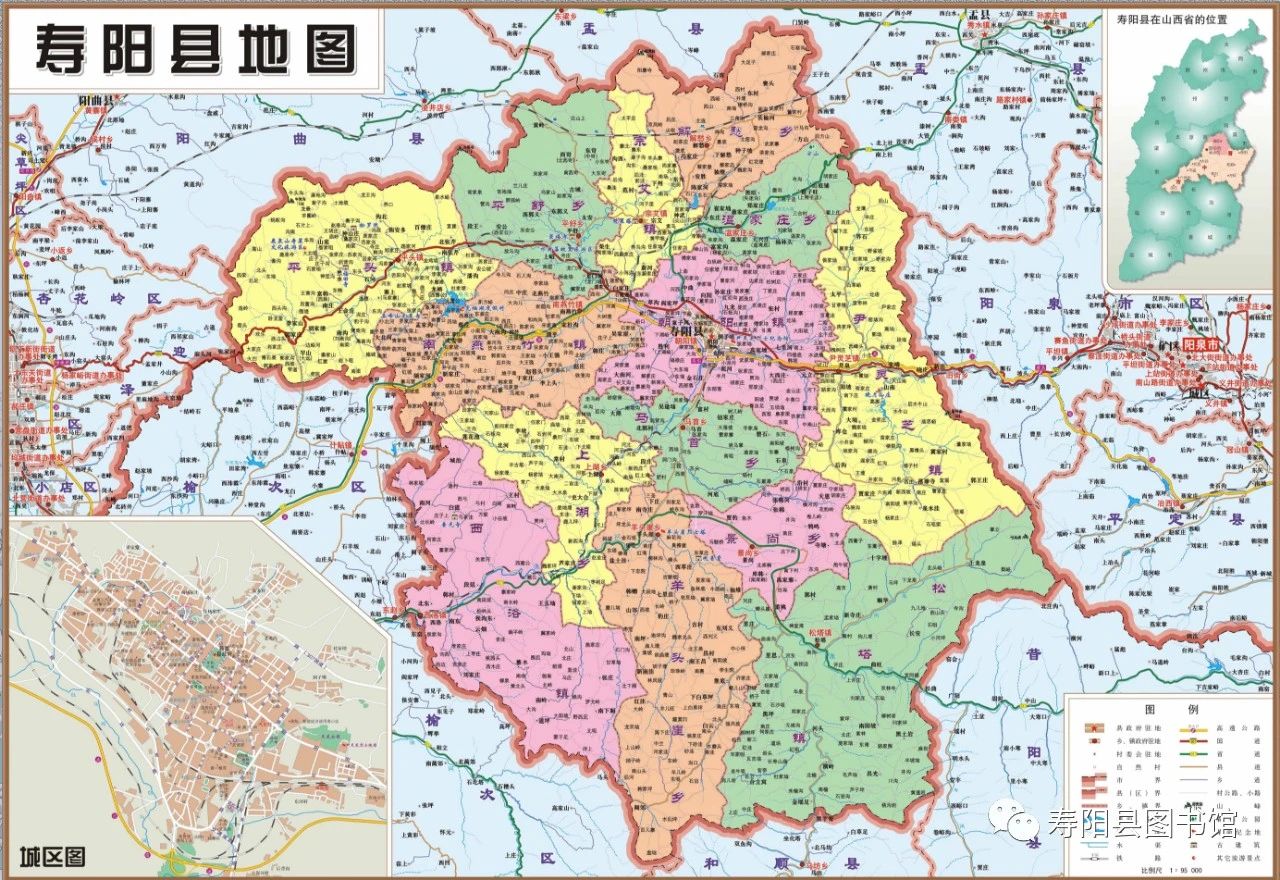

寿阳县位于太行山西麓,山西省晋中市北部,居潇河中上游。县域总面积2110平方公里。

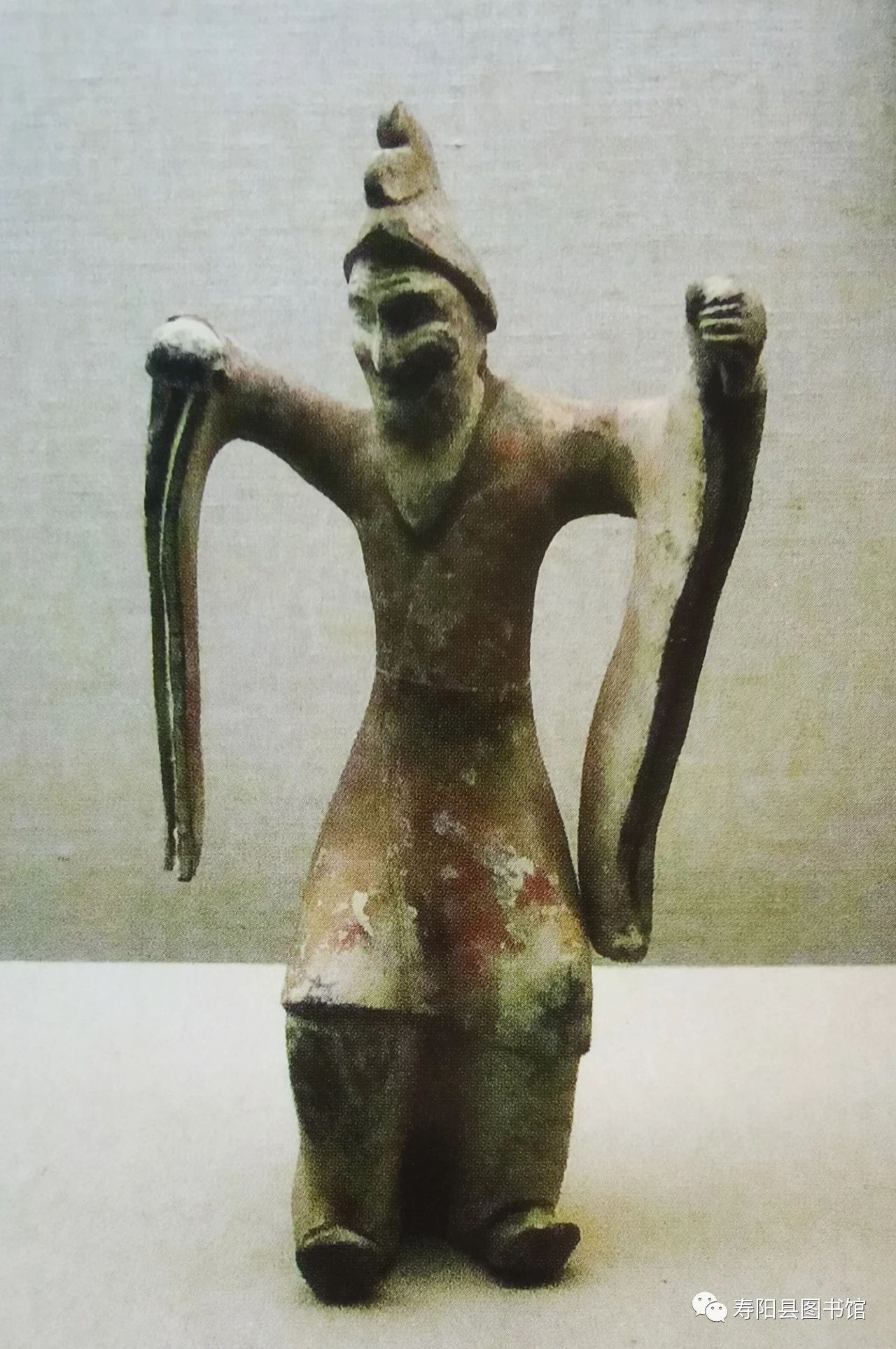

寿阳历史悠久,在县境内的姜家寨、方山等地发现了石斧、陶片,在尹家庄、高垴等地发现了兵器箭头、石片、介壳等,这些都是旧石器时代的遗物;在解愁、草沟等地发现了原始牛化石群和哺乳类动物化石等,这些是新石器时代的遗物。通过考古证明:早在原始社会,寿阳这块地方已有人类聚居。

旧石器时代石斧(寿阳县文物局提供)

公元前21世纪,原始公社制时代走到了历史的尽头,阶级社会已经出现在黄河中下游的平原地区。圣人大禹建立了夏朝,创造了“国家”这一新型的社会政治形态。大禹在治水过程中,足迹踏遍了天下,对各地的地形、物产、习俗等都了如指掌。于是他将天下划分为九州——冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州。冀州位列九州之首,寿阳这块地方就属于冀州。

公元前1559年,商汤灭夏,建立了商朝,势力范围大大扩张。寿阳这一带仍属冀州管辖。

公元前1046年,周武王灭商,建立了周朝。周朝又分为西周和东周两个阶段。公元前1046-771年为西周时期,当时寿阳境内属并州管辖。公元前770年,周平王迁都洛邑(今洛阳),为东周始年。东周前期历史上也称春秋时期。这一时期,周王室的势力逐渐衰弱,已经无法控制天下诸侯。各诸侯国为了争夺天下,相互之间开展了激烈的争霸战争,晋国的晋文公重耳通过争霸战成为了“春秋五霸”之一。当时寿阳这块地方就是晋国的属地。周灵王十六年(前556),晋平公将“昭馀祁”(今山西省中部)作为食邑封给大夫祁奚,为祁邑。周敬王六年(前514),晋国将祁邑分置为七个邑,分别为:祁、邬、平陵、梗阳、涂水、马首、盂。从此时起,寿阳这块地方才有了建置,名叫马首邑,韩固为马首大夫。从寿阳设置县邑到现在(2021年)已经有2535年的历史啦!

晋国地图

到战国时期(东周后期),周威烈王二十三年(前403),晋国被分为赵、魏、韩三国,历史上称“三家分晋”,马首归了赵国。

公元前221年,秦国灭掉六国,建立起一个中央集权的、统一的、多民族的国家——秦朝。废除了分封制,推行郡县制,将全国划分为36郡,太原为其中一郡。郡下设县,马首为县,属太原郡管辖。到西汉,马首并入榆次,从此马首县建制不复存在,但马首县境仍属太原郡管辖。一直延续到东汉、三国。

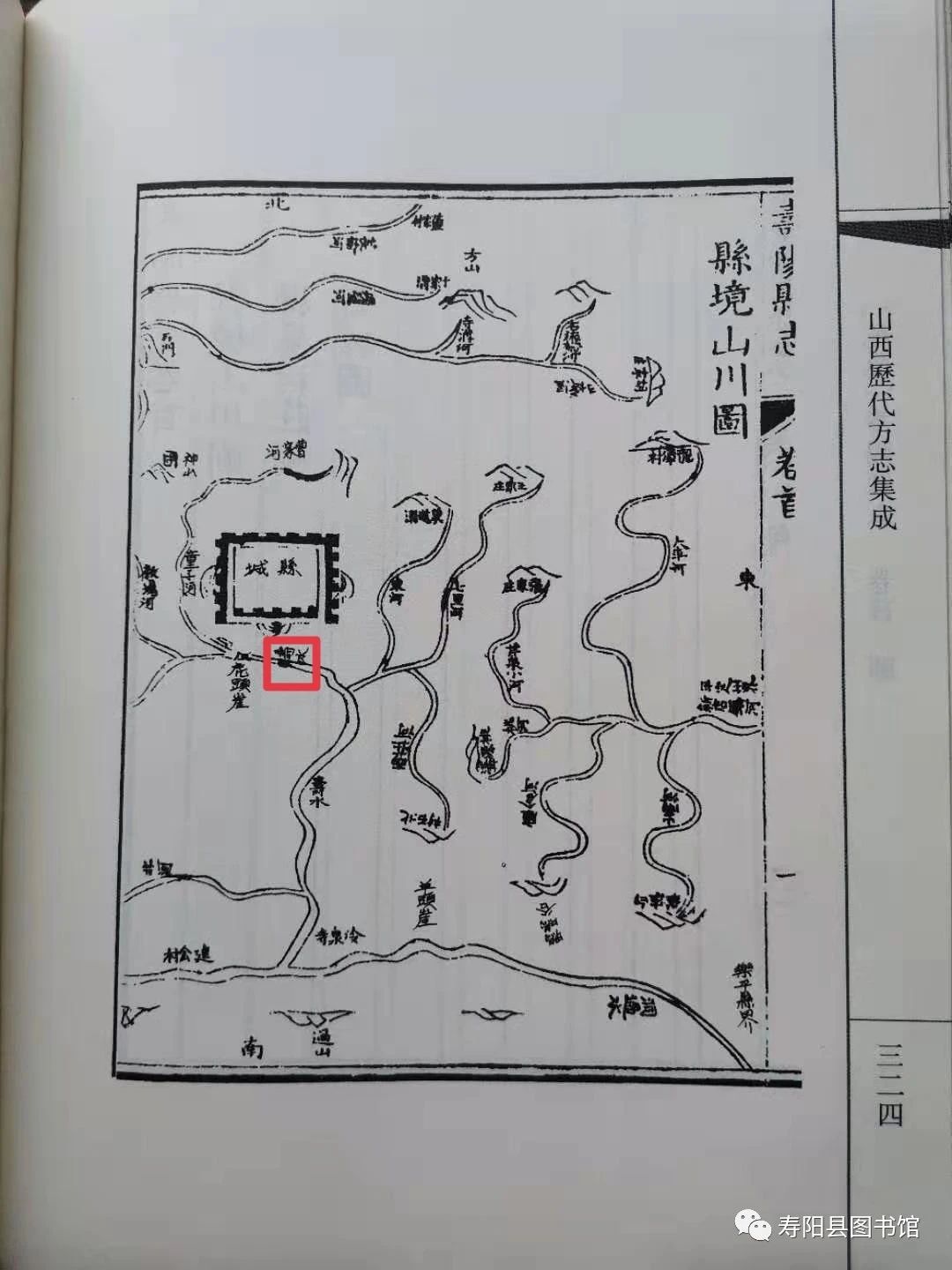

公元266年,司马懿的孙子司马炎篡魏,建立了晋朝,再次统一了全中国。晋朝又分为西晋、东晋两个阶段。在西晋太康年间(280-289)设置寿阳县,属乐平郡(今昔阳境内)。

乾隆三十六年版《寿阳县志》

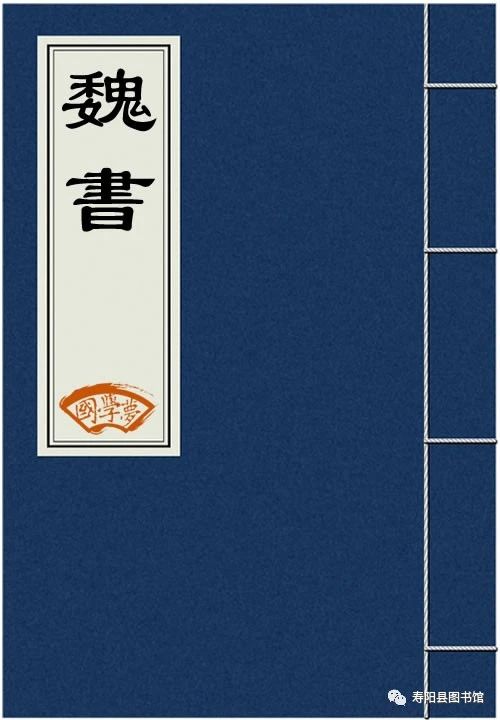

公元311年,发生了永嘉之乱,匈奴军队在刘渊之子刘聪率领下,攻陷了西晋的京师洛阳,俘虏了晋怀帝,致使中国再次走向分裂。寿阳县也随之被废掉。到北朝(386),才结束了150年之久的中原混乱局面。北魏太平真君九年(448),太武帝拓跋焘施政,将寿阳境内的住户迁徙于大陵城南十三里(今文水县境),另外设置受阳县,属太原郡管辖。原寿阳县境由中都县(平遥县迁至榆次县境置)所辖。

永熙三年(534)后,北魏分裂为东魏、西魏,后来东魏又被北齐取代,北齐又被北周所灭。这一时期,寿阳全境分别归东魏、北齐、北周所辖。其间,北魏孝昌(525-527)末,朔州沦陷,朔州侨置寿阳,管辖5郡13县。即大安郡辖狄那、捍殊两县,广宁郡辖石门、中川两县,神武郡辖尖山、殊颓两县,太安郡辖太平、太清、永宁三县,附化郡辖附化、息泽、五原、广牧四县。

朔州 本汉五原郡,延和二年置为镇,后改为怀朔,孝昌中改为州。后陷,今寄 治并州界。

领郡五 县十三

大安郡

领县二

狄那 捍殊

广宁郡

领县二

石门 中川

神武郡

领县二

尖山 殊颓

太平郡

领县三

太平 太清 永宁

附化郡

领县四

附化 息泽 五原 广牧

朔州侨置寿阳的历史后来得到了证实。1973年山西省文物工作委员会协同寿阳县文化局、文化馆在县城南的福禄庄与上湖峪村之间发掘出一座古墓,经考证是太宁二年(561)之墓,墓的主人是鲜卑贵族厍狄回洛,爵位、官职是定州刺史、太尉公、顺阳王。厍狄回洛的随葬品共计300多件,其中有些随葬品具有很高的科学和艺术价值,现在这些出土文物都藏于山西省文管会。值得一提的是挖出的墓志订补了《北齐书》之缺遗,证实了北齐时的朔州就寄置于寿阳县境内。另外,北齐时寿阳境内还有侨置州燕州(今南燕竹村),到北周宣政元年(578)被废。

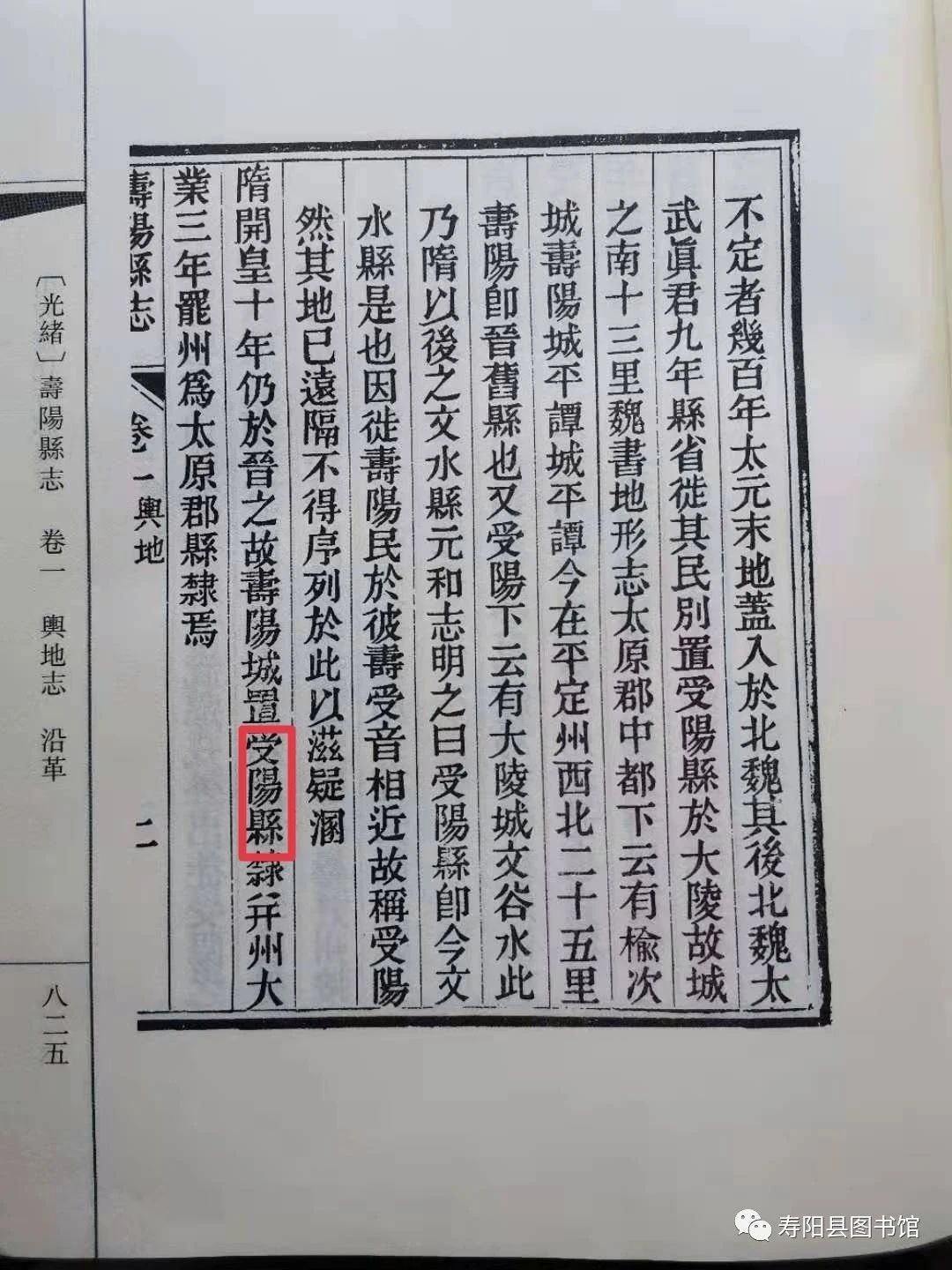

北齐胡人舞俑

公元581年,隋文帝杨坚建立了隋朝。开皇十年(590),在原来的寿阳旧城重新设置受阳县,属并州管辖。与此同时,将迁徙于大陵城南的受阳县更名为文水县。大业三年(607),改州为郡,受阳县属太原郡。

光绪八年版《寿阳县志》

公元618年,唐高祖李渊建立了唐朝,实行州、县制,受阳县属并州。武德三年(620),设置受州,治所在盂县。武德六年(623),治所迁徙至受阳县东境。武德八年(625),受州治所又迁徙到赛鱼(今阳泉市赛鱼村)。贞观八年(634),受州废。受州先后共存在了14年。受阳县属受州管辖14年后又改属并州。贞观十一年(637),改受阳县为寿阳县。开元十一年(723)改并州为太原府,寿阳县属太原府。

五代,寿阳县先后归后梁、后唐、后晋、后汉、北汉,属太原府。北宋,实行路、府(州、军)、县制,寿阳县属河东路太原府。金代兴定二年(1218),寿阳县改属平定州管辖,后来又归属太原府。其间,兴定四年(1220),在寿阳境内的西张寨(今宗艾镇寨北村)曾设置晋州,属河东北路管辖。元代,实行省、路、府(州)、县制,寿阳县属太原路。大德九年(1305)太原路改为冀宁路,寿阳县属冀宁路。明代,实行布政使司(省)、府(州)、县制,寿阳县属太原府。到清代,沿袭明制,寿阳县仍属太原府。雍正二年(1724)寿阳改属平定州,一直至清末。

民国元年(1912),废掉府级建置,改州为县, 寿阳县直属山西省。民国2年(1913)省下设道,由道辖县,寿阳县属冀宁道。民国16年(1927)废除了道制,寿阳县直属山西省。民国26年(1937)抗日战争爆发后,中国共产党与中国国民党结成抗日民族统一战线,由此形成中国共产党领导的抗日根据地行政区和阎锡山领导的山西省政府划分的行政区两种政区并存局面。

阎锡山政权所辖行政区:1937年10月,阎锡山将山西省划分为7个行政区,设立行政主任公署,寿阳县属第一区。1947年1月,山西省政府划5个县为省直辖县;分设14个行政区管辖其余县,寿阳县属第二区。1948年7月,寿阳全境解放,民国山西省政府在寿阳县的行政区设置随之废止。

革命根据地所属行政区:1937年11月,寿阳县城沦陷。寿阳人民在中国共产党领导下,根据抗日战争形势,在石太铁路以南建立了寿阳(路南县),属晋冀鲁豫边区太行第二专区;在石太铁路以北建立了寿阳(路北)县,属晋察冀边区北岳第一专区。1943年,寿阳(路北)县与榆次(路北)县合并为寿榆县,隶属不变。同年,在盂县城以南、平定的燕龛和保安沟一带、寿阳的黄丹沟以东、石太铁路以北建立了寿东县(也称盂寿县),隶属北岳第一专区。从此在石太铁路以北形成了寿西、寿东两个县。1945年,寿西、寿东两县合并,原属寿东县所辖的盂县、平定地区划归原县置。1948年8月,路南、路北两县合并,恢复了原县建置,属晋中行政公署第一专区管辖。1949年2月,晋中行政公署与太原市政府合并,寿阳县属太原市政府第一专区。8月,山西省人民政府成立,随后榆次区行政督察专员公署成立,寿阳县属之。

中共寿阳县组织示意图(1946年)

新中国建立后,寿阳县属榆次专区管辖。1958年11月,寿阳县并入榆次市,属晋中专区所辖。1959年8月,寿阳县从榆次市分出,恢复独立建置,仍属晋中专区。1968年9月,设立晋中地区;1978年5月,晋中地区改设晋中地区行政公署,寿阳县属之。1999年9月,晋中撤地设市,寿阳县属晋中市,至2021年未变。

图文来源:寿阳县图书馆资料室

郝万泰

本期编辑:郭利民 王 菲