八——聂锦芳

【著书立说的寿阳人】之八——聂锦芳

聂锦芳

山西寿阳人。北京大学哲学系教授、博士生导师、北京大学马克思主义文献研究中心主任。中国马克思主义哲学史学会副会长兼秘书长、中共中央编译局马克思主义文献典藏和研究中心特约研究员、德国特里尔大学客座教授、德国马克思故居博物馆客座研究员、韩国成均馆大学客座教授、2018年德国“马克思年”国际学术咨询委员会委员、中国辩证唯物主义研究会常务理事兼副秘书长、中国历史唯物主义学会理事、中央马克思主义理论研究和建设工程“马克思主义哲学史”课题组主要成员。

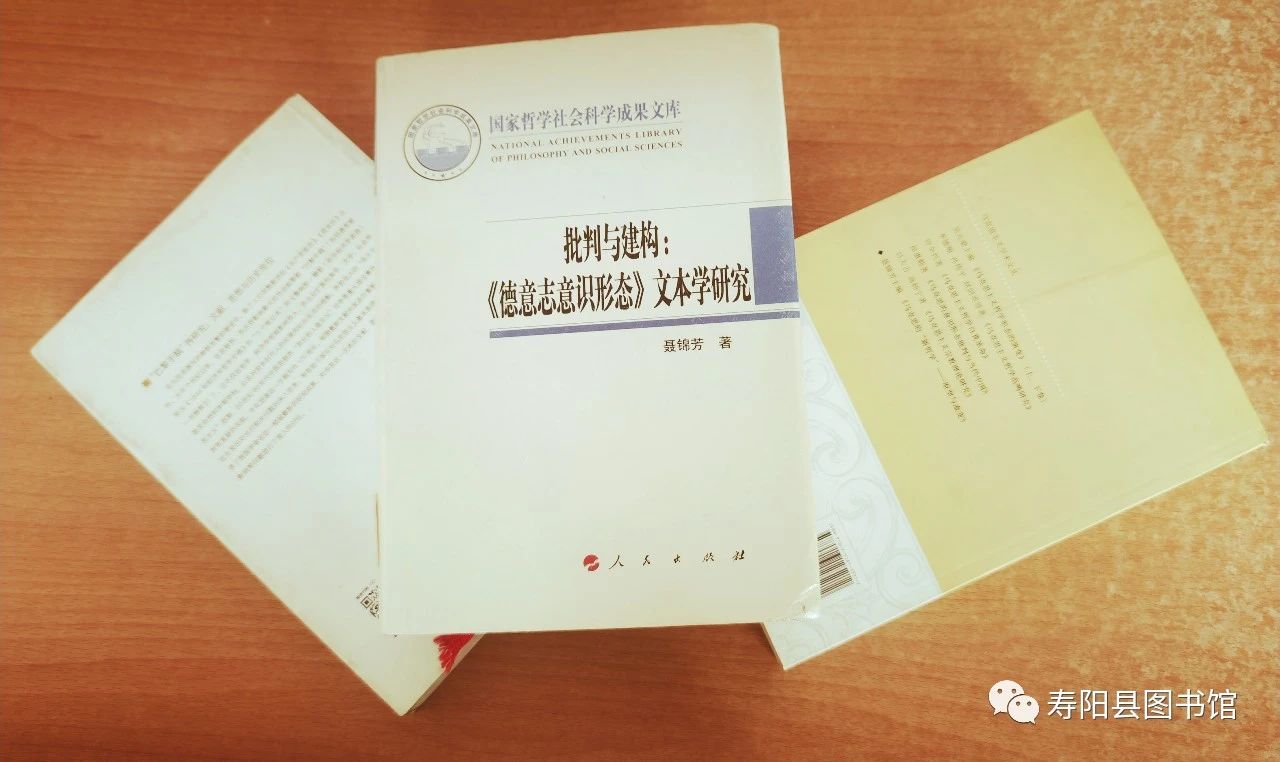

2006年专著《清理与超越--重读马克思文本的意旨、基础和方法》获北京大学人文社会科学研究优秀成果奖;2008年当选第十三届北京大学"十佳教师";2010年入选北京大学人文杰出青年学者;2011年入选全国宣传文化系统"四个一批"人才、第三届中国杰出人文社会科学家,荣获第一届"萧前哲学基金"优秀著作奖;2011年专著《批判与建构:〈德意志意识形态〉文本学研究》入选《国家哲学社会科学成果文库》;2013年获北京大学人文社会科学研究优秀成果奖和"国家高层次人才特殊支持计划"首批"哲学社会科学领军人才"。

北大教授——聂锦芳

在德国与马克思塑像合影

主要著作有:《哲学原论——经典哲学观的现代阐释》(1998)、《哲学形态的当代探索》(2002)、《清理与超越——重读马克思文本的意旨、基础与方法》(2005)、《批判与建构:〈德意志意识形态〉文本学研究》(2012)、《滥觞与勃兴——马克思思想起源探究》(2017)、《“到马克思的故乡去!”》 (2017)、《爱的超越——文学视野下的马克思》(2018);合著《超越“后发展”困境——社会理论发展图景中的当代中国发展观》(2002)、《马克思主义哲学教程》(2003)、《马克思主义哲学史》(2012);主编《重读马克思:文本及其思想》(12卷本,2018)、《马克思的“新哲学”——原型与流变》(2013)、《〈资本论〉及其手稿再研究:文献、思想及其当代性》(2013)、《“巴黎手稿”再研究:文献、思想与历史地位》(2014)、《马克思思想发展进程中的“犹太人问题”》(2017)等;发表学术论文200余篇。其中《重读马克思:文本及其思想》出版后在社会和学界引起很大的反响。在国内,《人民日报》《参考消息》《光明日报》《中华读书报》《中国纪检监察报》《长江日报》《羊城晚报》《读书》《理论视野》、凤凰网˙历史频道、凤凰纪录片《盗火者:长夜启明》《澎湃新闻》《界面文化》等纷纷发表文章、通讯予以评论和介绍。这套书的英文目录和提要介绍到国外后,德国特里尔大学、马克思故居博物馆和MEGA编辑部、荷兰阿姆斯特丹国际社会研究所、德国柏林技术与经济大学的学者给予了高度评价,称“这项成果非常重要!没有想到中国同行的研究已经如此深入和全面,应该系统地向德国学界做出介绍”,“据我所知,这是近年来国际范围内对马克思本人著作及其思想研究最为深入、系统和篇幅最大的作品”。

而他最重要的学术成就也体现在这十二卷本的《重读马克思:文本及其思想》中。这是其领衔的团队在多年追踪世界学术前沿、广泛搜集文献资料和悉心解读内容基础上推出的重要成果,是继黄枬森、庄福龄主编的八卷本《马克思主义哲学史》之后,中国学者在马克思主义哲学史领域所取得的最重要的成果。这套丛书对马克思一系列重要文本、文献及其思想展开了深入研究,力求把版本考证、文本解读、思想阐释与现实意义重估紧密结合起来,在困扰马克思主义史研究的诸多难题上取得了重要进展。奠基于全面而系统的文本基础之上的扎扎实实研究,最终呈现出一个与以往很不相同的马克思形象,形成对马克思思想及其意义的新理解;从文本、文献的角度对马克思思想重新进行的梳理、阐释和评论,有助于矫正长期以来形成的误读和曲解,使我们对马克思主义基础理论的理解更加客观、准确,也有助于实现马克思主义的当代价值。

为了在国际学术界发出更响亮的中国声音,聂教授注重培养后学。多年来,他与学生已经形成一个严格的“学术共同体”,他的梦想,就是“回到马克思”“理解马克思”。

作品品鉴

1

本书是对马克思主义哲学形态演变历程的梳理,以及由此引发的一系列问题的分析。在本书的视野内,“哲学形态”是就哲学家或哲学派别理论思维的特征,哲学理念形成、演变、表述和论证过程而言的。“熟知并非真知”。我们可以看到,言说了一个半世纪的“马克思主义哲学形态”,迄今为止并没有获得人们明确的认知,反而愈益陷人聚讼纷坛的境地,很多言说离开了经典作家的原始文本及其思想演进。而就20世纪而言,很多人对于马克思主义哲学的了解,很大程度上脱离了其原生形态,而更多地依赖于其后继者在特定的现实境遇下的阐释、发挥与重建。过去的历史已是一种客观存在,过分情绪化地指责或为其辩护,已经没有多大意义;但考虑到马克思主义哲学的特殊性质及其在21世纪的命运,清理这段学术“公案”和历史“公案”对在当代新的境遇下发展马克思主义哲学却是一项必不可少的前提性工作。本书对马克思所阐述的“新哲学”,以及其身后恩格斯、列宁、前苏联、西方马克思主义和现当代西方哲学对这一哲学形态的理解、阐述和推进一一作出梳理,甄别出它们之间在哲学观念、问题意识、体系内容等方面的相似与差别,最后,分析了当代马克思主义哲学体系建构的状况、阻障和可能的前景。

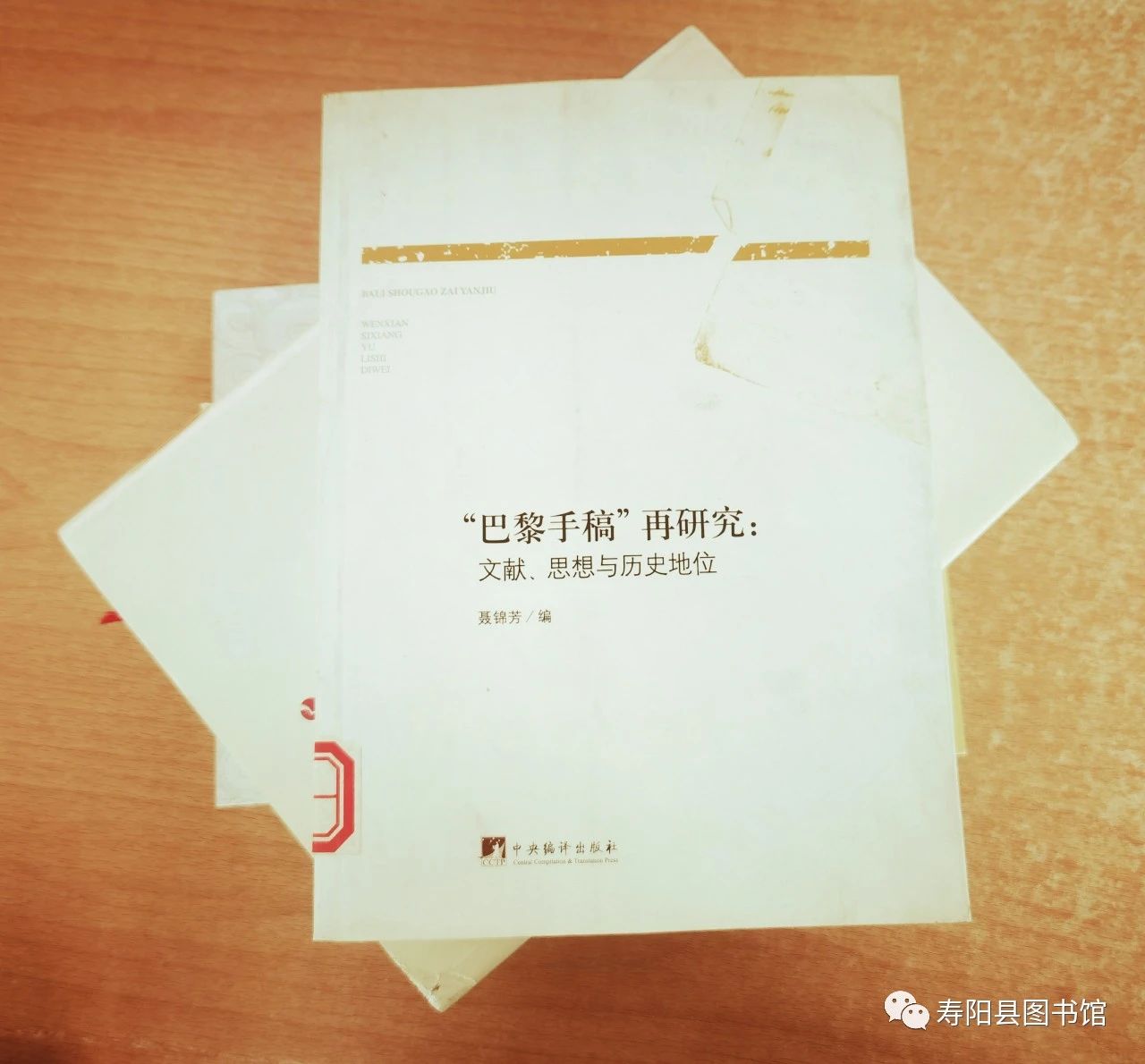

2

在马克思撰写的卷帙浩繁的著述中,除了人们耳熟能详的《共产党宣言》、《资本论》之外,大半个世纪以来,在思想界、学术界影响最大的作品就要数“巴黎手稿”(包括通常被称为《1844年经济学哲学手稿》的“三个笔记本”和《詹姆斯·穆勒(政治经济学原理)一书摘要》)了。它不仅在哲学、经济学领域影响很大,而且还扩展到美学、文学、社会学甚至自然科学等学科,以及对资本时代人的处境和社会生活的理解。声势浩大的“西方马克思主义”思潮、20世纪80年代中国思想界“异化和人道主义”论争等重大理论事件,都与其有直接的关联。今年适逢这一手稿写作170周年,根据最新文献对其进行重新解读,并由此生发出对当代相关问题的深入思考,将有助于深化对马克思主义基本原理的理解。本书辑录了我国学者在这一领域最新的研究成果,对涉及这一文本的文献、思想、历史地位和当代影响等问题进行了深入的讨论。

3

《德意志意识形态》是表征马克思主义理论最重要的文本之一,但长期以来它并没有被归入“经典”之列,从而给予与其思想分量相匹配的关注和重视,迄今为止,国内外还没有一部全面解读这一论著的书问世。本书的出版具有填补这一领域研究空白的意义。

作者依据《德意志意识形态》原始手稿、新的《马克思恩格斯全集》历史考证版编辑的最新进展和研究动态,从文献学的角度,对这一文本的产生背景、写作过程、版本渊流进行了翔实的梳理和考证;按照原书写作的先后顺序,对其各个组成部分,特别是学界研究非常薄弱而又占全书绝大部分篇幅的第一卷中的《圣麦克斯》、《圣布鲁诺》部分以及第二卷进行了详尽的释读,对过去相对来说较为熟悉的《费尔巴哈》章的内容重新进行了认真的辨析;根据作者自己的理解,对其中各章节关涉到的重要问题和思想一一进行了深入的讨论,从总体上重构了整部文本的理论视界和逻辑架构,勾勒出马克思透过观念世界和意识形态的层层迷雾,“从现实出发”观照和理解人、社会和历史的致思路向,并将其置于人类思想史的进程和当代社会实践的图景中,阐明其现实价值与意义,予以客观的历史定位。

本书是作者数年殚尽竭虑、潜心研究的结晶。从版本考证、文本解读和思想阐释三方面对《德意志意识形态》的全面性研究,体现了作者所理解和倡导的“文本学研究”的一般范型,反映了我国青年一代学人在马克思主义文本、文献研究方面所取得的最新进展和实绩。

4

本书从文献(文本)、思想和当代性三个维度进行融经济学、哲学与社会理论于一体的深入探讨,有助于把《资本论》研究推向新的高度和层次,使我们对这一重要文本的理解和阐释获得基于完整文献基础和时代境遇之上的新进展。

首席顾问: 适 可

图文来源:寿阳县图书馆资料室

本期编辑:郭利民 王 菲