十六——邢俊勤

【著书立说的寿阳人】之十六——邢俊勤

邢俊勤

邢俊勤,1960年生于山西省寿阳县。1979年特招入伍,1989年毕业于解放军艺术学院,1993年中央美术学院油画系研究班毕业,1995年调入北京军区空军文艺创作室,1997年在中国美术馆举办《邢俊勤——军事主题新具象》个展;同年获解放军文艺新作品一等奖及建军70周年全国展览一等奖;2000年随中国美术家代表团赴欧洲艺术考察;2001年代表中国参加联合国教科文组在越南举办的国际美术创作营,作品获得最高奖。2002年,应邀赴澳大利亚新南威尔士大学美术学院作访问学者、讲学,并与该院院长依恩.霍华德教授举办联展,开幕式由前总理陆克文主持。之后多次与霍华德院长在悉尼举办联展,同时受邀赴澳大利亚国防学院讲学、创作。

2008年随美术家代表团赴俄罗斯考察。2002年第一批进驻798艺术区,先后接待前联合国秘书长安南夫人、奥地利总理及文化部长,美国艺术基金会主席、意大利艺术基金会主席、澳大利亚亚澳理事会秘书长等来访。并接受德国电视1台、澳大利亚ABC电视台、香港电视台、中央电视台、中国教育电视台的采访。成为将军事绘画艺术推向国际的第一位军旅画家。先后在中国美术馆、澳大利亚沃特斯画廊、澳大利亚国防学院、意大利帕多瓦但丁画廊、美国纽约先锋艺术画廊、迈阿密艺术博览会、举办个展,作品被中国美术馆、中国军事博物馆、中国抗日战争纪念馆、澳大利亚国防学院、意大利帕多瓦艺术基金会、澳大利亚白兔美术馆、澳大利亚广播电视基金会、美国、法国、日本、香港、台湾、新加坡、马来西亚等艺术机构及个人收藏。

曾任北京军区空军文艺创作室创作员,中国美协会员,澳大利亚新南威尔士大学美术学院客座教授,解放军美术创作院画家,山西晋中学院客座教授、大连画院特聘画家,中国人民革命军事博物馆艺术家。

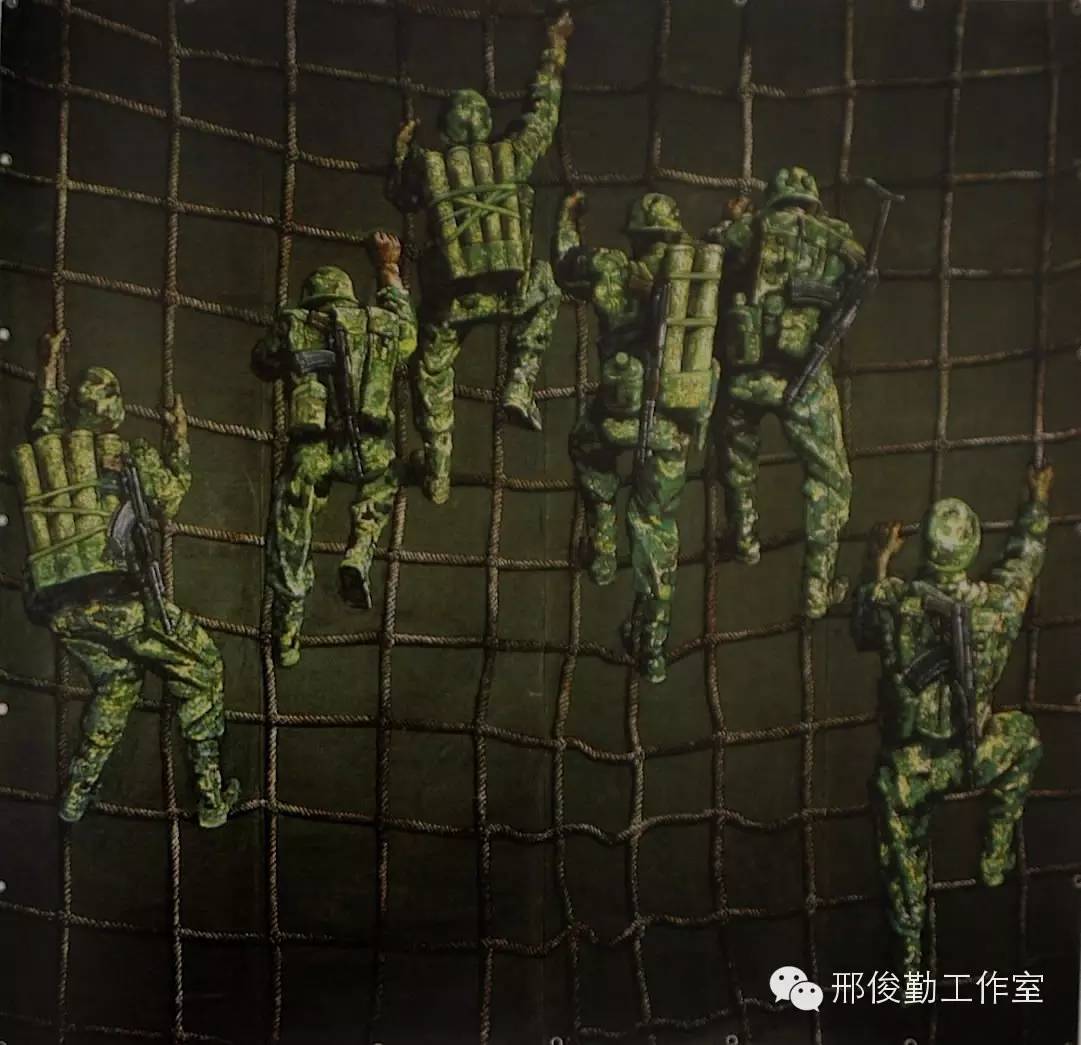

军旅画家邢俊勤的绘画世界,表面看,主要是普通军事训练中的寻常场景,表现的也是大多是最平凡的军旅生活中的一瞥。譬如,行列整齐的武装渡河的一群普通士兵;譬如,从训练场地归来且尚未从演练状态“清醒”过来的风尘仆仆的士兵;譬如,正在操场爬软梯的一群姿势各异的最平凡不过的特种兵;等等。对任何一位有过部队生活经历的人来说,邢俊勤的绘画内容都是最普通、最平凡,且司空见惯的。然而,正是这些普通和平凡,构成了邢俊勤画作中特有的刚毅、雄伟、灿绚的艺术品格。他的画作有震撼心灵的特殊魅力。

《渡》

《第二小分队》

邢俊勤画作的最宝贵之处,是他的画作极通俗易懂,但绝不是直白的标语或口号。面对他的画面,人们的视觉会直接摄取到他的绘画主题,他画作中的士兵,似乎并不处于戏剧冲突之中,甚至,他的大多数画作也没有可以叙述的“故事”,但这正是他的高明之处。他的画作中的人物,虽无“故事”也无“戏剧冲突”但无一不是一个又一个时间顺序展开而处于不同动态中的特定的生龙活虎的勇武青年。譬如,作于1997年的《神兵》,那从天而降的似乎是在统一指令下,正在空中坐着平衡动作的一群最平凡不过的空降兵,由于姿态高难而各异,所以我们也就立即能从那画面中作为第二语言的人物动态,意会到那些令人肃然起敬的士兵们的个性不同中的协调与统一——正是这特定时空中不同的协调与统一,使邢俊勤画作中的人物,成为有鲜明象征指向及意义特指的纪念碑般的视觉符号。面对此画,我们相信,任何一个人,都不会小看了这一群似乎是在统一指令下形成的纪念碑一般的视觉形象——因为,面对画面,我们立刻就能感觉到,当那统一指令下的不同姿态的士兵们矫健地集结在一起之后,必定会具有所向披靡且神奇而勇猛的力量。

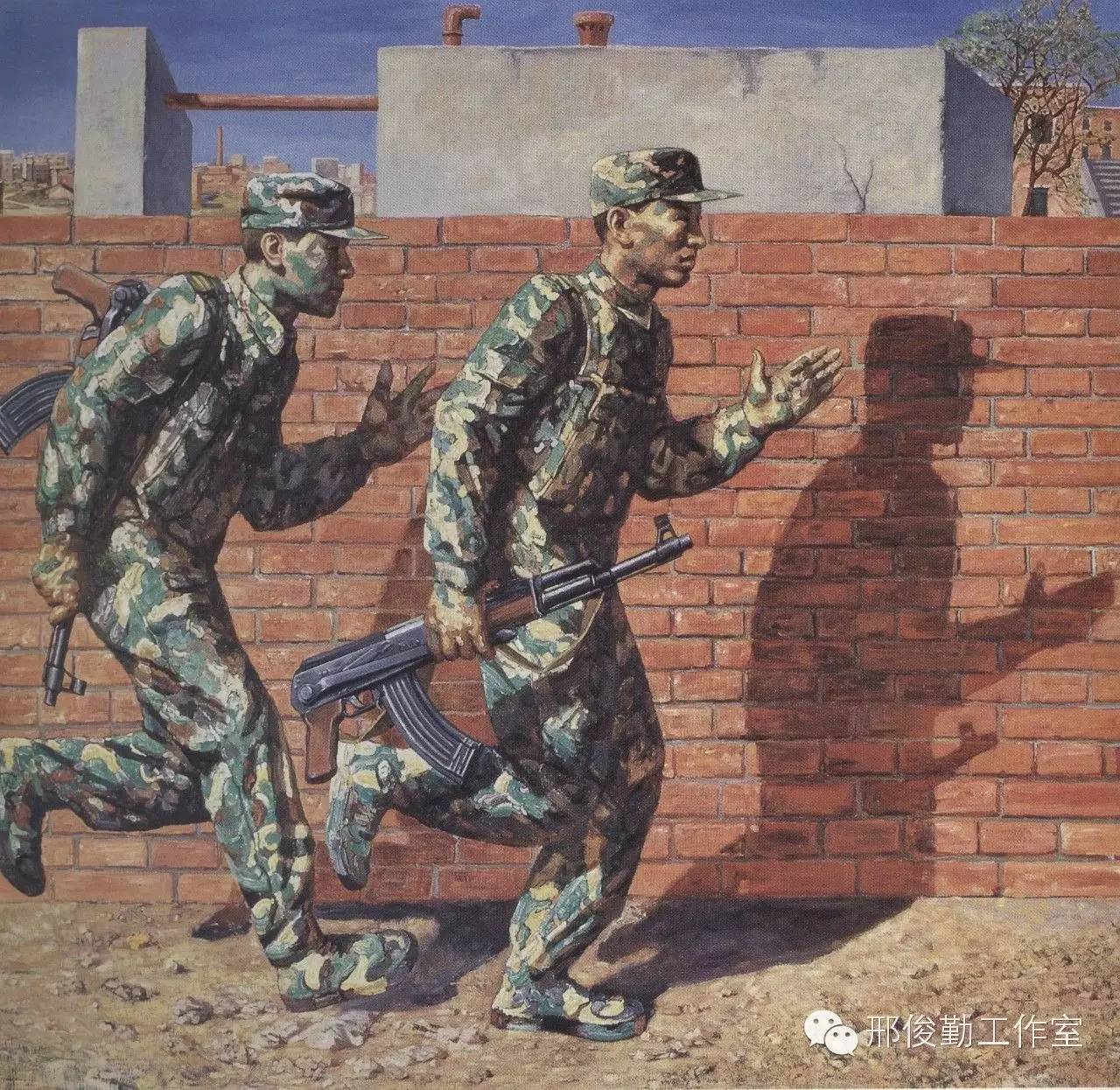

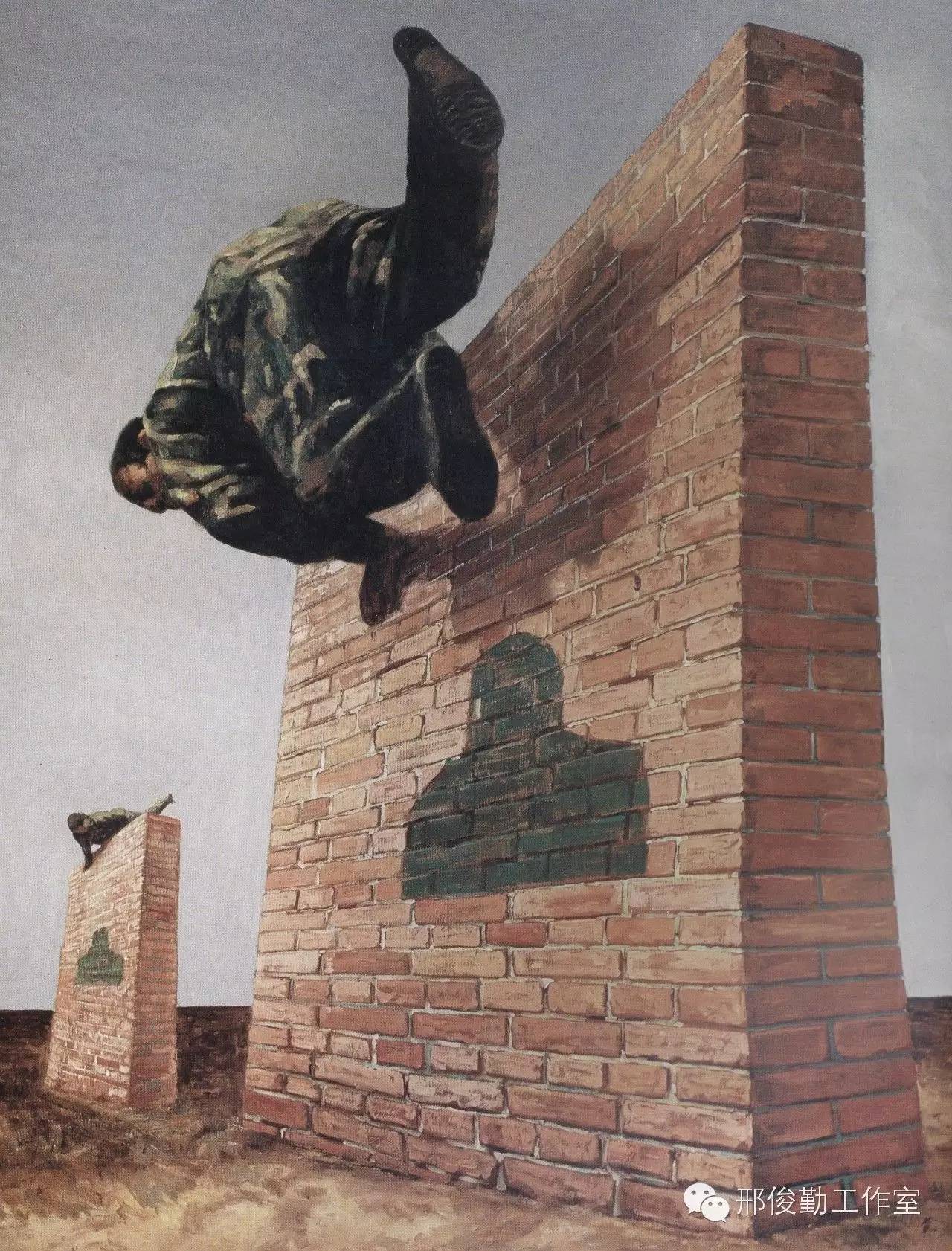

在邢俊勤的油画中,以象征手法刻画特定环境中特定的人物动作,以此使作为“第二语言”的人物动态能准确地表达他的“第一义”,可以说是邢俊勤的看家本领。在他所作的《生命》《地勤分队》《红砖墙》《越障碍》等作品中,我们无疑可以充分感觉到各型各异的士兵在统一的指令下,其个性反而得到了人本哲学意义上的张扬与展示——这就是邢俊勤那表面看极普通而极平凡的画面的高妙。他在绝不扭捏遮掩,绝不拖泥带水之中,用他的画笔,画出了一幅又一幅具有英雄主义属性的画图。

《生命》

《地勤分队》

《红砖墙》

《越障碍》

尽管邢俊勤也是一位擅长以超现实或魔幻手法进行创作的好手,但他的绘画风格主要是以内蕴英雄主义精神为特色的。他的绘画生涯中,表现英雄主义精神的画作是他的主要兴趣所在。曾经有一位著名的西方艺术研究者在北京大学作访问学者期间,到邢俊勤的画室看他的画作,初始并不感兴趣,以为他的画仅仅是政治宣传,但在返回路上,那些画作却一幅幅鲜活地重新跳跃,再现在他的脑际,挥之不去,他这才感到误解了,怠慢了邢俊勤的艺术创作。于是,刹车回返,重新品味着邢俊勤的画作中那亘古既在的人类共同追求的崇高人文精神。的确,毫不夸张地说,邢俊勤的画作,确有与古希腊雕刻《掷铁饼者》相媲美的那种深入人心,震撼灵魂的力量。

军事绘画无疑有它的特点。这特点,既是画面必须表现阳刚之美和充满凛然正气,它必须表现出人类崇高的精神理性和一个国家,一个民族的集群气质。邢俊勤的画作,造型极为结实有力,色彩朴素而响亮,有汗水、天空、大地、火药和刚铁的味道,其艺术语言是极为“部队”化的。面对他的画作,我们立即感到,他的绘画所表现的精神世界离我们很近,能震撼我们的心灵,并能使那些从来就与部队生活无涉的人们也能感受到感召、鼓舞和震撼。邢俊勤显然是相当懂得军事绘画的语言方式和艺术魅力根源之所在的。

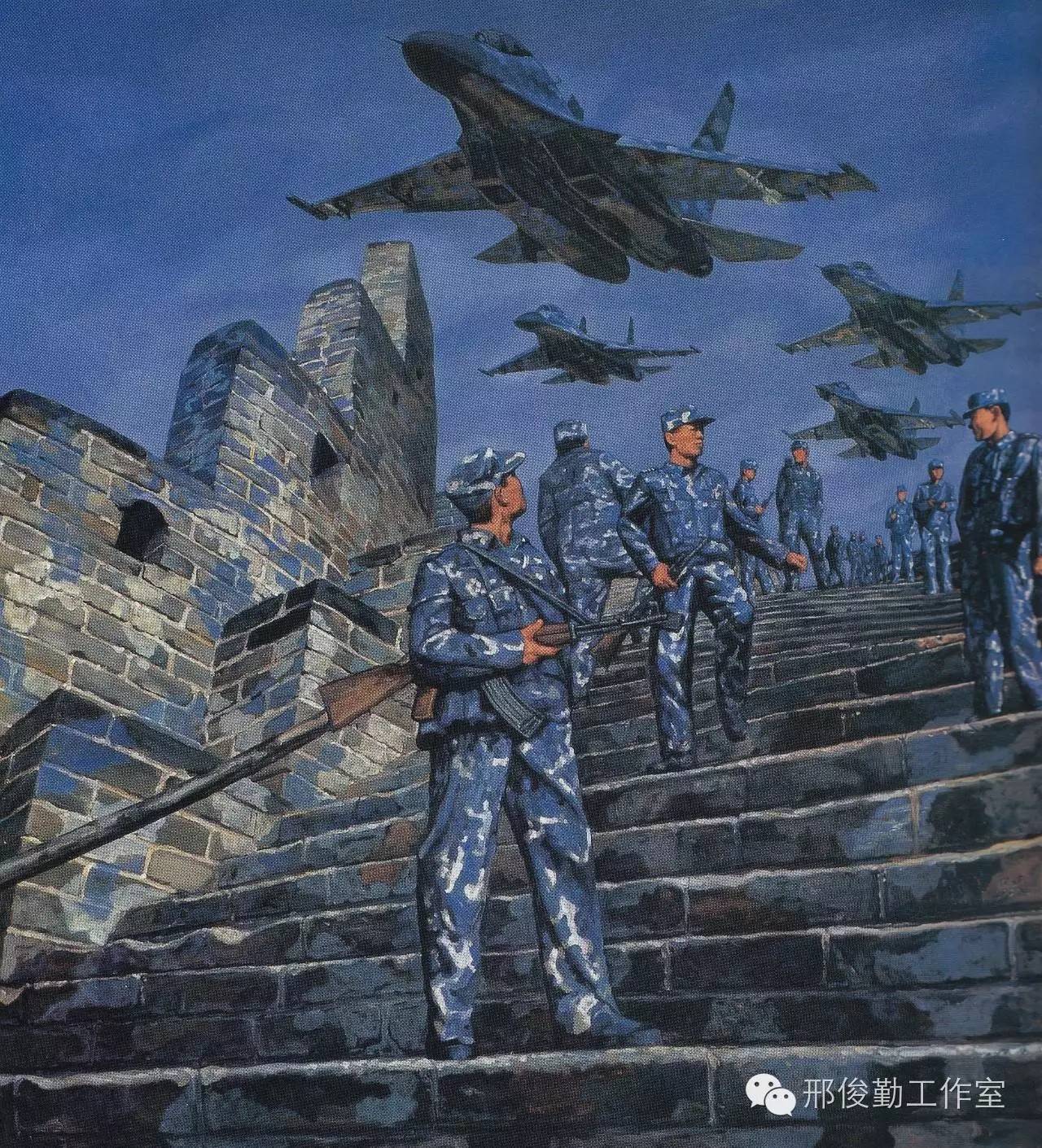

《蓝天 长城》

邢俊勤是深知绘画之“语法”,善于用绘画语言表达“部队语言”的高手。在我们看来,他画作造型的结实,源于他结实的,独具特色的素描、色彩功底。从他的画作上看,他已经建立起了属于自己的一套独具特色的素描观念或曰独具特色的素描理论体系。在视觉直觉上,我们可以感到他对造型语言的文脉构成有一个极为明晰的体认,他无疑具备了“一下子”就能以整合多维视觉感受的方式,迅速表现所绘对象结构在平面中的三维存在的造型能力。在色彩处理上的,邢俊勤也表现出他不同凡响的天赋。他的画作,色彩斑斓而响亮,有很强的外光感,空气感,但他是通过将写生色彩学与装饰色彩学两相结合之后,才达到了画面色彩的理想效果的。于是,普普通通的穿在战士身上的迷彩服及其与之相关的画面物象,在他的笔下,就被表现的生机勃勃,迷人而有力量。

总之,我们之所以说邢俊勤画作的艺术语言是极其“部队化”的,主要是说他的画作的技法语言是高超的、精益求精的,但他并没有张扬他的绘画技巧,他画作中的技法,显然是为真实表现一种勇猛高亢的精神气息而服务的。即其画作中的所有技法,都说为了他的画面的思想主题服务的——这思想主题,便是那画作中回荡着的青春活力与无坚不摧、不可战胜的气质,及其,画面表现的无一不是人类不可或缺的钢铁意志与炙热激情——显然是作为军旅画家的邢俊勤的艺术的生命之本。

《大战车》

《士兵》

主要展览

2019威尼斯双年展受邀参加圣马力诺国家馆

2019年6月14日,“多彩的文明 共同的道路——国际和平艺术家美术作品展

2018宁波美术馆《贸艺战》与澳大利亚新南威尔士大学美术学院院长伊恩霍华德联展

2017年,军博重大历史题材美术创作工程《抗美援朝二次战役》

2016当代艺术展(圣彼得堡)

2016《北京 798诞生纪(2002-2006)》(北京)

2016纪念红军长征八十周年全军美展(评委)

2016纪念红军长征八十周年(北京)

2016重大国家历史题材创作工程(宁波)

2016海博会国际双年展(海南)

2015《一带一路》展(北京)

2015《氤氲新疆》展(北京)

2015反法西斯70周年展(俄罗斯)

2015反法西斯70周年展(北京)

2014英国伯明翰艺术交流项目(英国)

2014霍柏演义——邢俊勤个展(北京798)

2014强军梦全军美术作品展(评委中国美术馆)

2013《边界》与澳大利亚新南威尔士大学美术学院院长联展(悉尼)

2012《画说澳大利亚》中国艺术家联展(悉尼)

2012建军85周年全国美术展(评委)

2011参加上海美术馆联展

2011参加《跃动的历史》军博艺术家联展

2010 参加《印迹》当代艺术展(北京时代美术馆)

2010入选国家重大历史题材创作工程及大展

2009 参加香港、澳门军事艺术精品展

2008 798当代艺术展

2008策划《工业化。工业画》当代艺术展(798艺术区)

2007意大利《中国制造》当代艺术展(帕多瓦瑞查德画廊)

2007参与策划并参加今日美术馆《唇亡齿寒》国际艺术展

2006纽约先锋画廊《迷彩故事》个展

2006参加首届北京国际建筑艺术双年展

2005大河上下新时期全国油学术画展

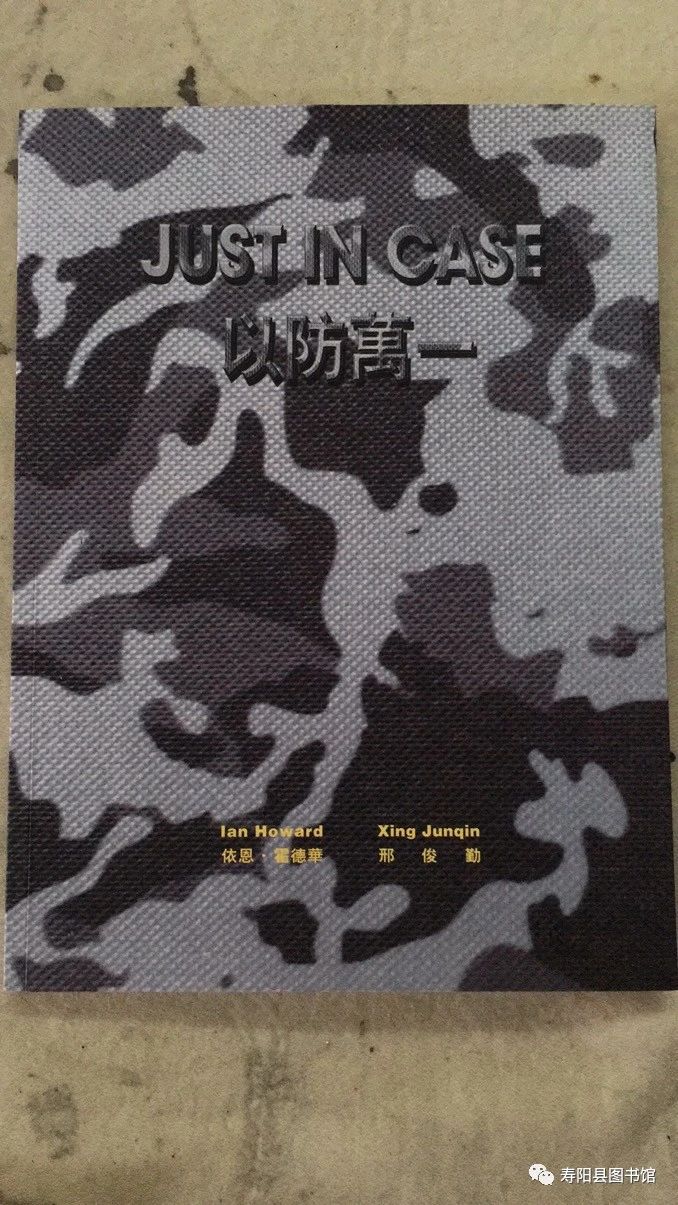

2005与霍华德合作《以防万一》参加北京国际双年展

2005年与澳大利亚美术学院院长联展《以防万一》(悉尼)

2005当代四军人联展(北京)

2004军事艺术精品展(上海)

2003北京双年展,外围展(北京)

2002与澳大利亚美术学院院长联展《理想之桥》(悉尼)

2002澳大利亚国防学院个展(堪培拉)

2001、联合国教科文组《和平、友谊、家园》国际艺术展(越南河内)

2000二十世纪百年油画展(北京)

1999建国五十周年全国展(北京)

1999战争神话与回忆国际艺术展(墨尔本)

1998中国山水画,油画风景比较展(北京)

1997中国美术馆个展(北京)

1997建军七十周年全国展(北京)

1996香港中国艺术大展(香港)

1994第八届全国美展(北京)

1992九十年代艺术展(北京)

1991奥地利中国当代艺术展(维也纳)

1990中国丝绸之路艺术大展(中国美术馆)

1989中国长城艺术大展(中国美术馆)

1987建军60周年全国美术展(中国美术馆)

1986越战全军美术展(中国美术馆)

作品品鉴

1

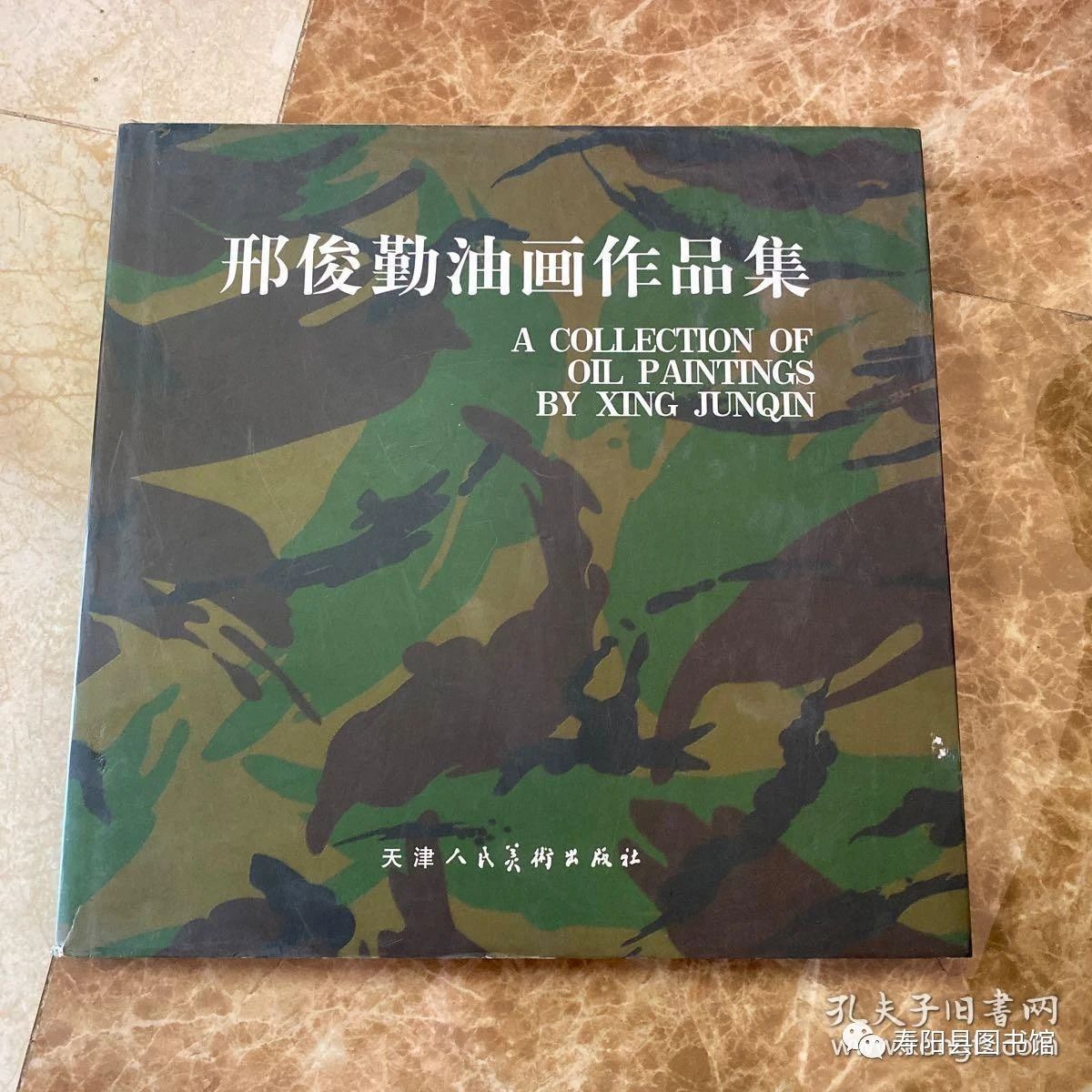

《邢俊勤油画作品集》

2

《绿色时空》

3

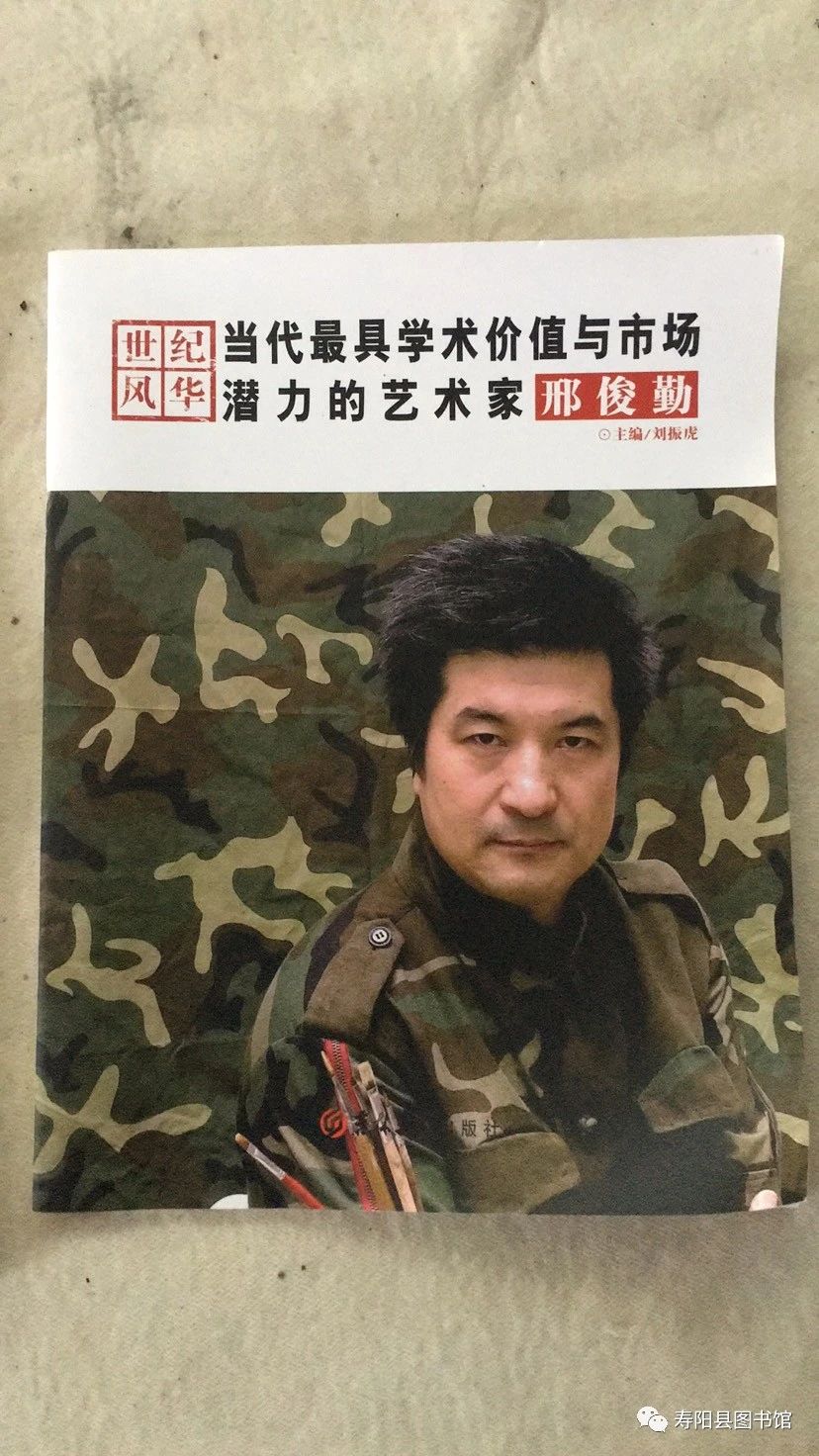

《当代最具学术价值与市场潜力的艺术家——邢俊勤》

4

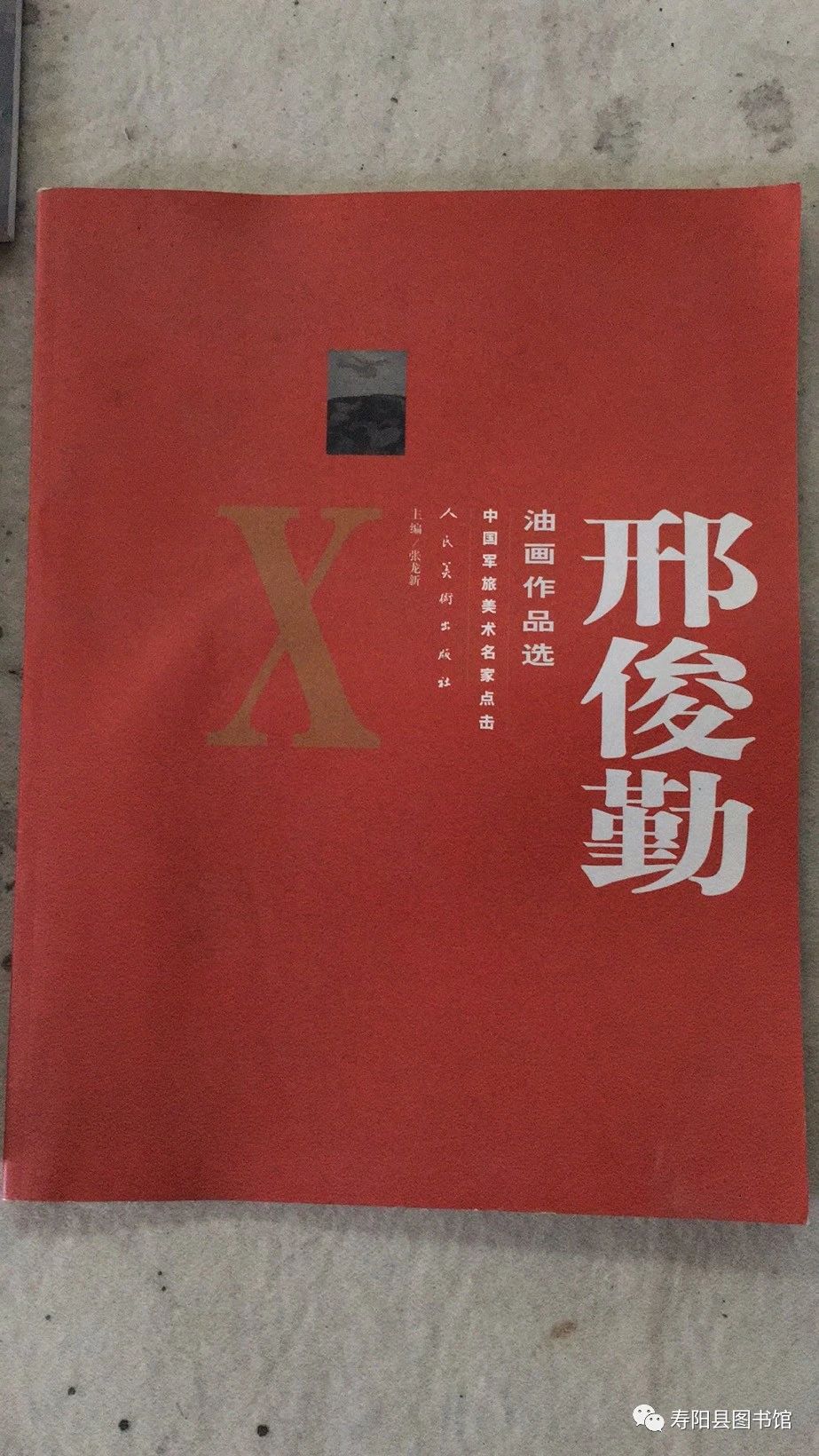

《邢俊勤油画作品选》

5

《以防万一》

首席顾问: 适 可

图文来源:寿阳县图书馆资料室

本期编辑:郭利民 王 菲