二十二——冯春锁

【著书立说的寿阳人】之二十二——冯春锁

冯春锁

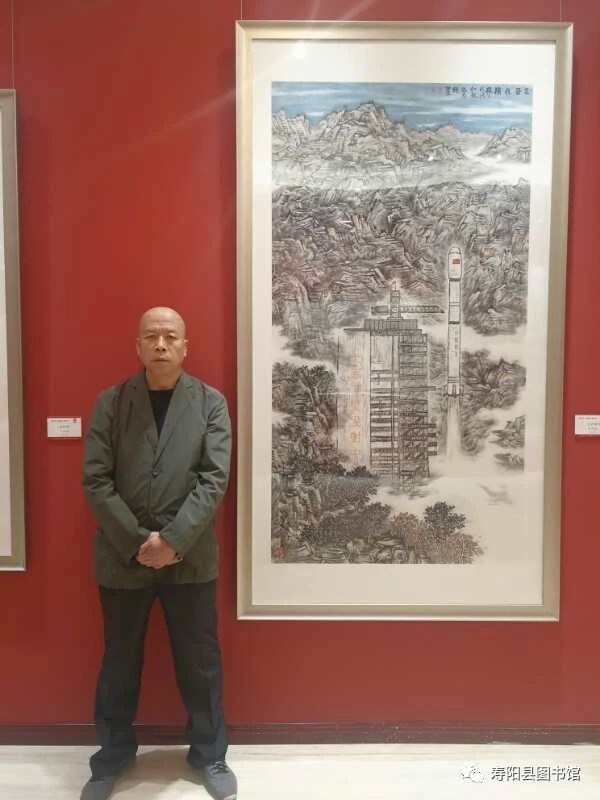

冯春锁,1965年4月生于山西寿阳。现为中国国家画院李宝林、林容生山水画工作室画家、北京大学黄格胜工作室画家、山西省美术家协会会员、山西省中国画学会理事、山西省大众书画院学术委员、政协晋中市第四届委员会委员,曾任政协寿阳县六、七、八届委员会委员。2004年10月至2005年7月,就读于中国画研究院(现为中国国家画院) 李宝林山水画工作室;2014年9月至2015年7月,就读于中国国家画院林容生山水画工作室;2015年9月至2016年7月,就读于北京大学艺术学院中国画导师黄格胜工作室。2006年12月,在广州参加《中国画研究院李宝林师生作品展》并出版画集;2007年12月,《艺术资讯》(北京2007年12期 );2010年8月8日在太原文艺大厦举办《“山西好风光、水墨新寿阳”冯春锁山水画展;2011年4月22日,山西政协报发专版;2011年5月为山西省人民政府常务会议室创作大型国画《草原风光》;2011年《山村秋意图》参加“北京瀚海2011四季拍卖会”;2013年4月23日《秋意图》参加情系雅安-----山西百名书画家赈灾义卖活动;2013年9月《太行山人家》被山西省人大常委会收藏;2015年2月8日参加中央书画频道第二届“百花迎春”联谊会;2015年3月跟林容生老师去福建邵武市桂林写生,并出版《春行林间》师生写生集;2015年7月3日,《殳山脚下》参加国家画院结业展,并编入画集中国国家画院教学成果系列丛书《中国国家画院教学文献》;2016年4月6日至17日,跟林容生工作室去苏州太湖写生。参加写生展,并出版《湖山清明》画集;2016年6月,”善扶村写生”在北京大学展出,并被北京大学收藏;2016年7月12日至22日,组织并参加中国国家画院,北京大学林容生工作室走进寿阳宗艾古镇写生活动,并成立宗艾古镇写生基地;2016年10月24日,两幅作品在北京国艺美术馆参加“ 大山回响李宝林师生丙申画展 ”出版画集;2017年12月7日,为海军四招大厅创作大型国画《绿水青山金山银山》;2018年10月27日 国画“ 三晋在腾飞 " 参加全国政协办公厅和全国政协书画室举办的《新时代、 新面貌、新作为——政协委员庆祝改革开放40周年书画展》,10月27日-30日在北京“中国政协文史馆”展出。

先后从师 :邢俊勤、王大理、吴光明、王永亮、李宝林、赵卫、林容生、黄格胜等。

作品多次参加全省、全国美展。作品被编入多种画集出版有:

《中国画名家精品粹编冯春锁写意山水》(北京工艺美术出版社)

《实力派精英冯春锁专集》(北京工艺美术出版社)

《中国美术家大系·冯春锁(卷)》(北京工艺美术出版社)

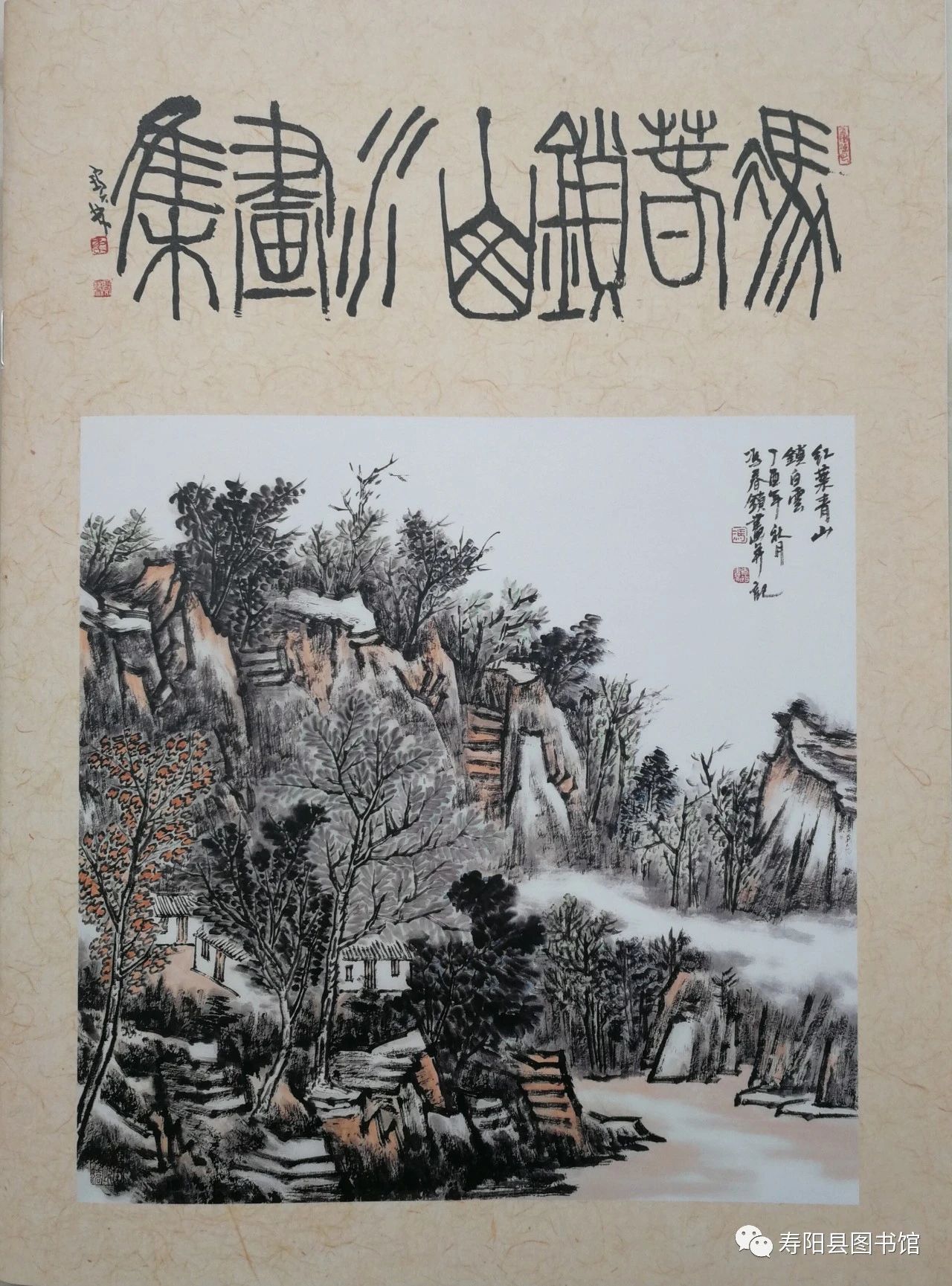

《冯春锁山水画集》(太原怀冰艺术社出品) 等多种画。

冯春锁,出生于山西寿阳,位于黄土丘陵。书读到初中,以刻字为生。或许是因为童年对中国山水画的兴趣,使他喜欢上画山水这一画科。在远离都市的偏僻县城,无名师可投。他是靠一本《芥子园画谱》的临摹,去探究艺术的堂奥。冯春锁他说那时候画谱上注释的繁体字他还不认识,还是请中学的教师注释成简化字后,他才得以慢慢地读懂、读通,细细地咀嚼、体会。这就是他学画山水的起步。好容易买到了一本“四王”画册,奉为至宝,开始了长达数年的反复临摹。对“四王”的摹古之风,理论家大都持以“贬”的态度,认为是“不越前人雷池一步的画坛末流”,劝后人不可多学。冯春锁管不了这许多,他只知道通过对“四王”作品的临习,从中领悟颇多、获益匪浅。通过临摹,他掌握了古人的笔法、墨法、皴法、点法、水法、云法、色法、章法;通过临摹,他领悟了宋人的气象,元人的格局,明人的风韵。

冯春锁没有停止自己的步伐,想进一步再学习再提高。经中国国家画院王永亮先生的举荐和帮助,他作为“特招”学员有幸进入中国国家画院李宝林导师的工作室学习。短短几个月的教学,使他那颗求知欲望强烈的心,茅塞顿开,获得一份清醒与一份自信。他终于悟到,传统的笔墨是在不断的“变”中发展的,古代如此,现代更是这样。石鲁画古人不曾画过的黄土高原,一变古人“平淡天真”的“静气”,而表现为现代人的“豪气”:李可染表现古人不曾表现过的逆光下自然山川之美,一反前人空明淡雅的“灵气”;黄秋园集他人之长融会贯通,达到很高的境界。对于画家来说,上乘的学习方法是不显山露水地把别家的长处吸取到自己作品中,使自己的作品愈加完美和炉火纯青。重要的是,在你一手伸向传统的同时,一手要伸向大自然,把自己对传统的认识、理解与感悟投射于其中,让作品中的山水树木、烟云雾霭与屋宇村舍等意象折射出大千世界的无比丰富性,以寄托自身的情感、理想与愿望。名师的指导、同辈的经验、眼界的开阔,使冯春锁的绘画观念发生了根本性的转变。李可染先生倡导的由临摹到写生再走向创作之路,无疑是一条行之有效的正路。对此,冯春锁颇有如梦方醒之感,使他明确了自己的艺术取向应向山水本体与艺术本体靠拢,将以自然为师与自我为本相结合,对中国画的气、韵、景、思、笔、墨等要素进行选择、取舍与整合,进行创意性的提炼与归纳,以确立自己的笔墨方式和面貌。

冯春锁遵循“外师造化,中得心源”(唐·张璪)的至理名言,开始走向生活,走向大自然,以真山实水为师,以真实自然为美。他丝毫不怀疑他的山水画必须走以自然为师之路,因为从山水画历史的长河中,他已看到历代山水大师师法自然的创造力,也看到了“四王”走出自然的失败教训。真正使他困惑的是两个问题:一是以什么样的自然为师;二是以什么样的笔墨表现自然。前者是自然景观的选择,后者是笔墨语言的建构,两者互为表里,相辅相成。尤其是前者,它可能对于一个画家风格的形成起着决定性的因素。如白雪石漓江山水的清新秀丽,贾又福太行系列的沉雄壮伟,杨明义江南水乡的温润华滋,于志学冰雪山水的冰清玉洁,周尊圣天山山水的血染风采等都使冯春锁认识到,艺术家的笔墨语言创造无不和地域特色的选择有关。冯春锁没有舍近求远,而是以他家乡四周的太行山脉作为他艺术生活的基地,那里的一草一木,一山一石都是天然的图画。他把对传统的认识、理解、感悟与情感注入其中,让笔下的山川云烟、林木屋宇等意象折射出大千世界的无比丰富性,进一步逼近艺术规律与艺术本质。

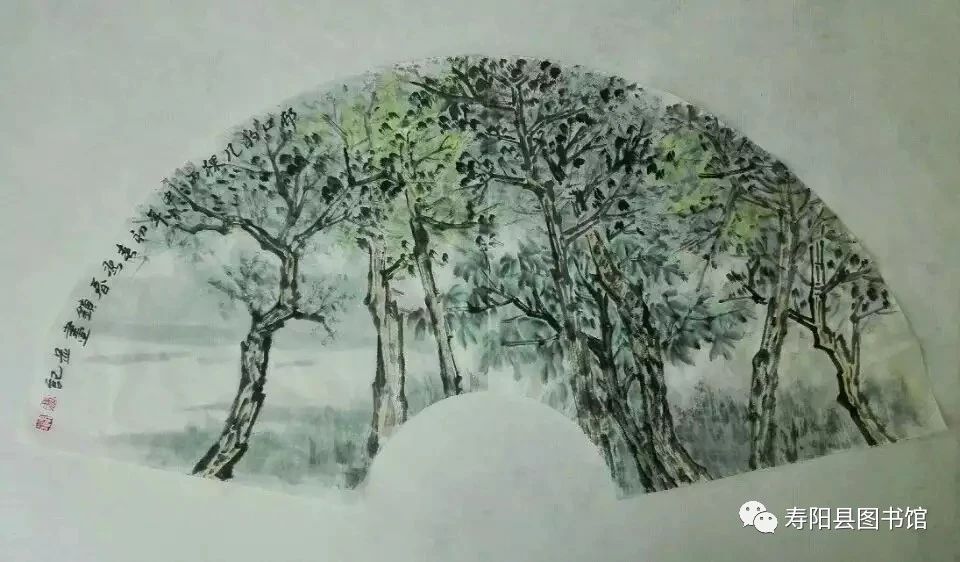

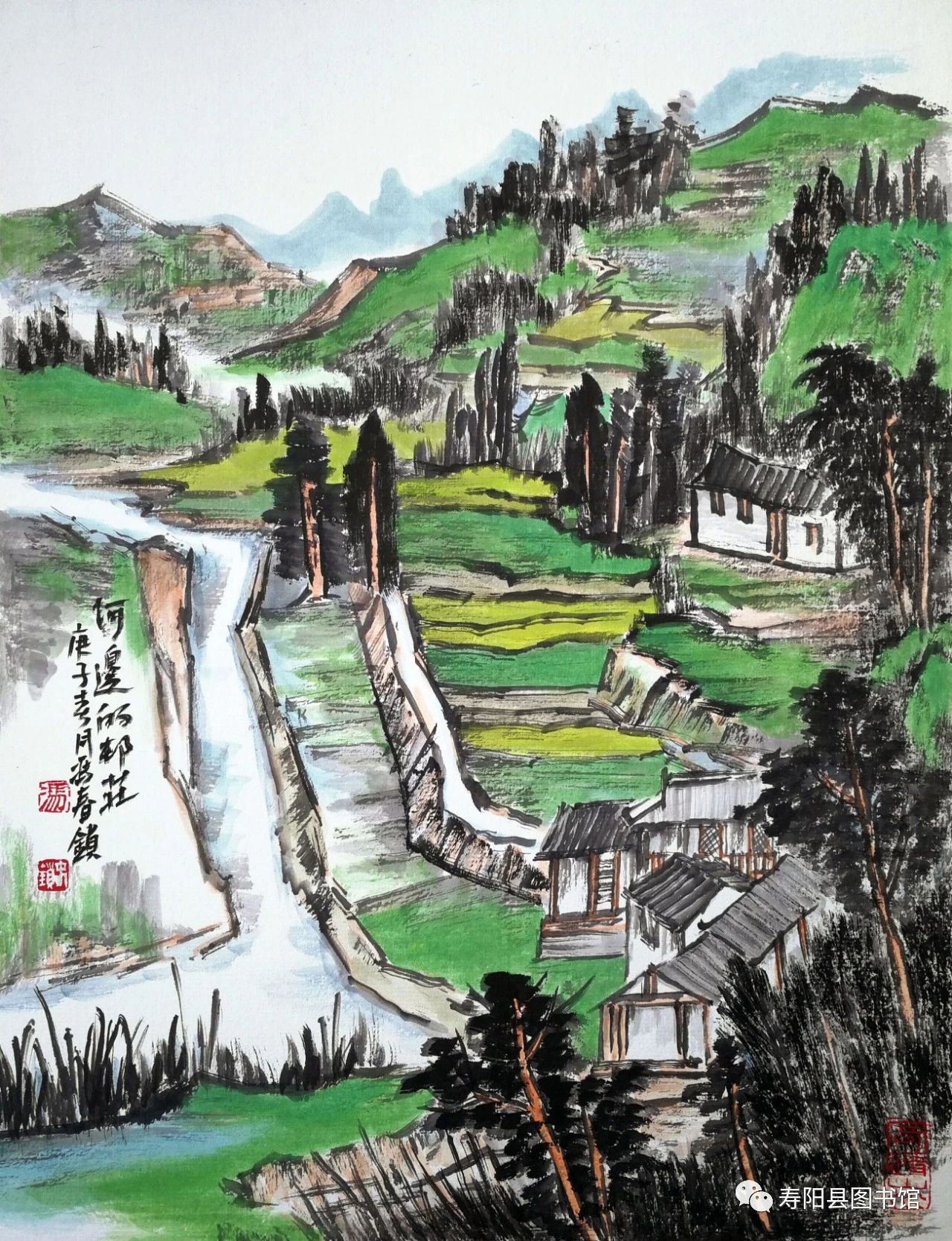

从生活到艺术,最后必定落实在绘画语言的创造变化中,这是绘画的本质问题。冯春锁十分明确这一艺术发展的规律,因此,无论是深思熟还是自然流淌,无论是个性所致还是生活艰辛,冯春锁的山水画以水墨写意的表现方法为主,始终坚持既尊重客观自然之美,又忠实于自己的独特感受,强调写生不是写实,不是自然景观的照搬和描摹,而是有所思,有所想,善于发挥自己的想象力,追求画面意境的完美表达。

在艺术表现手段上,冯春锁十分注重笔墨的意趣,充分发挥了勾勒的优势和皴擦晕染能见用笔的效果,既求实体感,又造虚拟美,使整个画面如同平缓而激越的多声部合唱。因为意在表现感受,所以画家更注重画面的整体关系,注重大的效果,笔墨也因自身的个性显露出来。画面构图变化多端,笔力雄健畅达,墨色润泽清新,常以淋漓水墨营造蓊郁气氛,于烟锁云断间蕴含着深邃的意境。

笔墨并重、寓笔于墨是冯春锁写意山水的鲜明特色,也是他在笔墨探索中的最大进步。在他的作品中,笔由境出,墨使笔走,无墨不含笔,无笔不蕴墨,笔迹墨痕,均在莫测多变的勾皴点染中浑然相融,寓象于意,寓线于面,以丘壑、笔墨互为体用,淘炼出新的绘画语言。

读冯春锁的画,仿佛让你觉得一股清新而又俊逸的墨色在宣纸上浮动,水墨交融,云烟缭绕,浓淡相宜,情趣无穷。进一步探讨的话,我们会发现,冯春锁山水画的最大魅力即在于广蓄了自然英华,饱纳了太行灵气之后,对造化自然的领悟,超越了从前贤故纸堆里得来的营养而出现了质的飞跃。

冯春锁近期的作品表明,他正在沿着这条路脚踏实地走下去。画中的山水无不源于生活,但画中的笔墨很难具体体认哪一笔出自何人,哪一处是源于某家,然而其作品的整体浑然、气贯通篇,体现着个人风格,同时又透出了各家之长熔于一炉的整合能力。仔细解读作品,可以看到,画家的章法结构自然天成,绝少刻意成分。从直接的效果去看,冯春锁的作品的形式、语言、风格、笔墨特点以及气韵、气息的传达,具有一种“文人画”的精致、典雅的特点,无一例外地洋溢着审美的理想精神与性灵色泽。由此可见,艺术效果最终取决于艺术家生命本色与生命质量,它们直接作用于意识流动的瞬间与工具运用过程中的融合与互动,由此形成的特定面貌成为区别于他人的个人情感标志与艺术的个性化标志。

冯春锁是一位不畏艰辛的艺术跋涉者,我们从他的作品中,将会听到他的攀登艺术巅途中那艰难的喘息和沉重的脚步声,时而也听到他欣慰的感慨和成功的笑语。中国有句老话,道在足下。这“道”既指路途,又表示理念:“足下”,无象征千里之行,又是一种自言。这一古老的箴言告诉我们,无论征程何其艰辛漫长,只要你充满信心,讲究实际,亦步亦趋,始于足下,你的目标一定能达到。对冯春锁来说,“道在足下”应是一种有力的鼓舞、智慧的启迪和意味深长的祝愿。(文:北京工艺美术出版社主编贾德江。著名美术评论家)

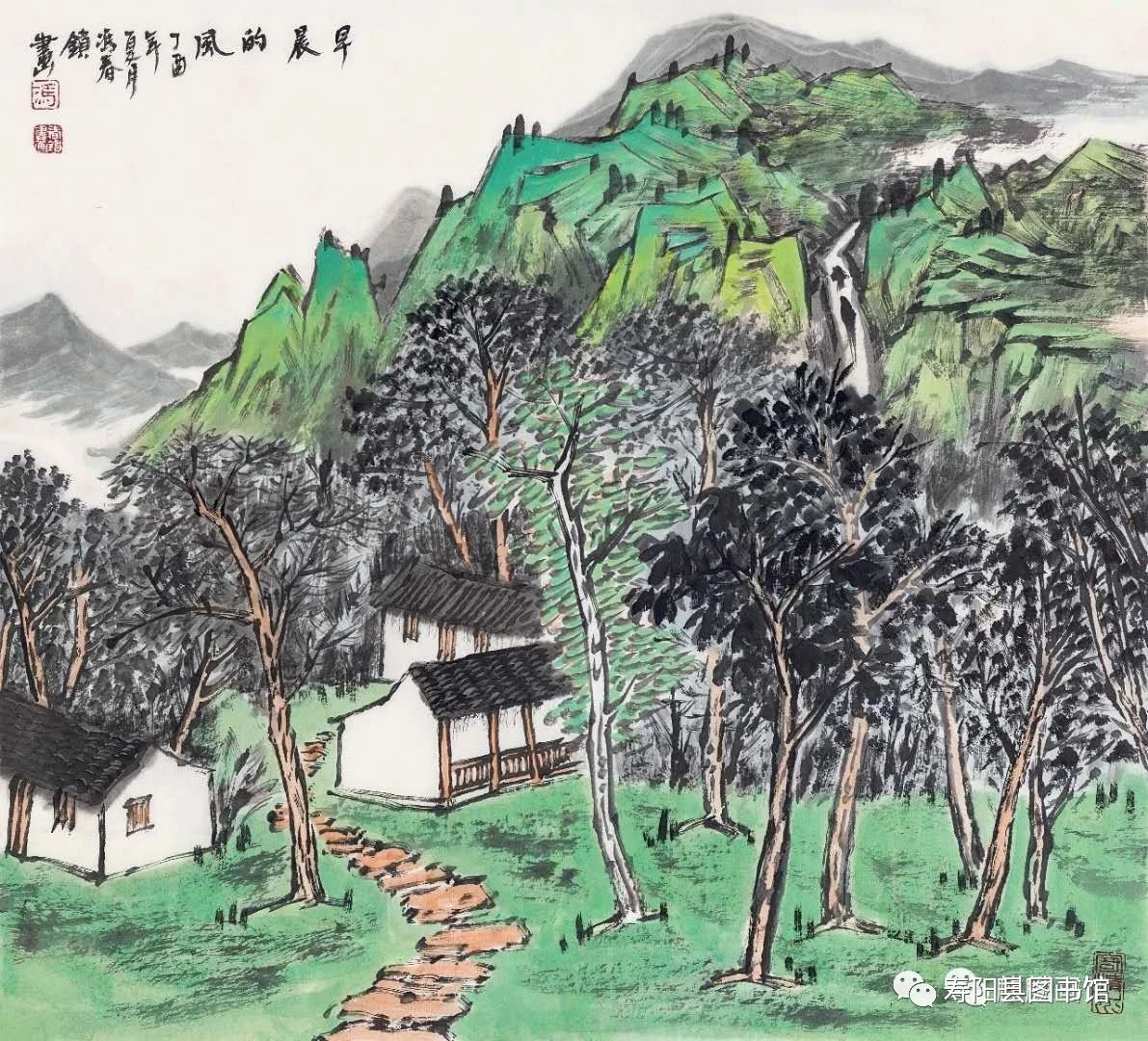

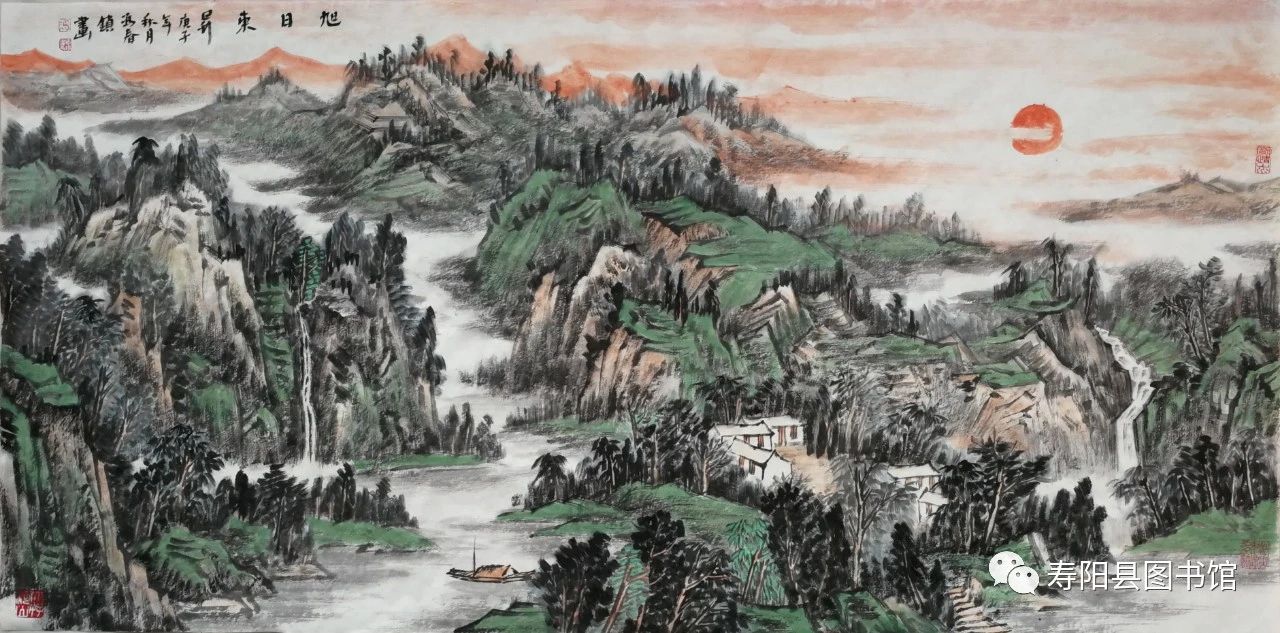

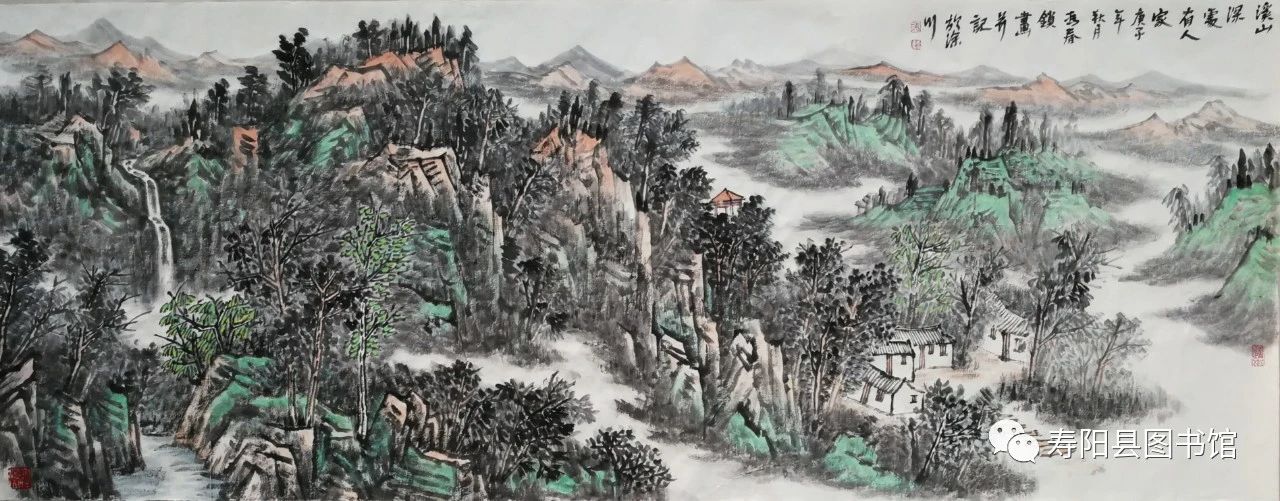

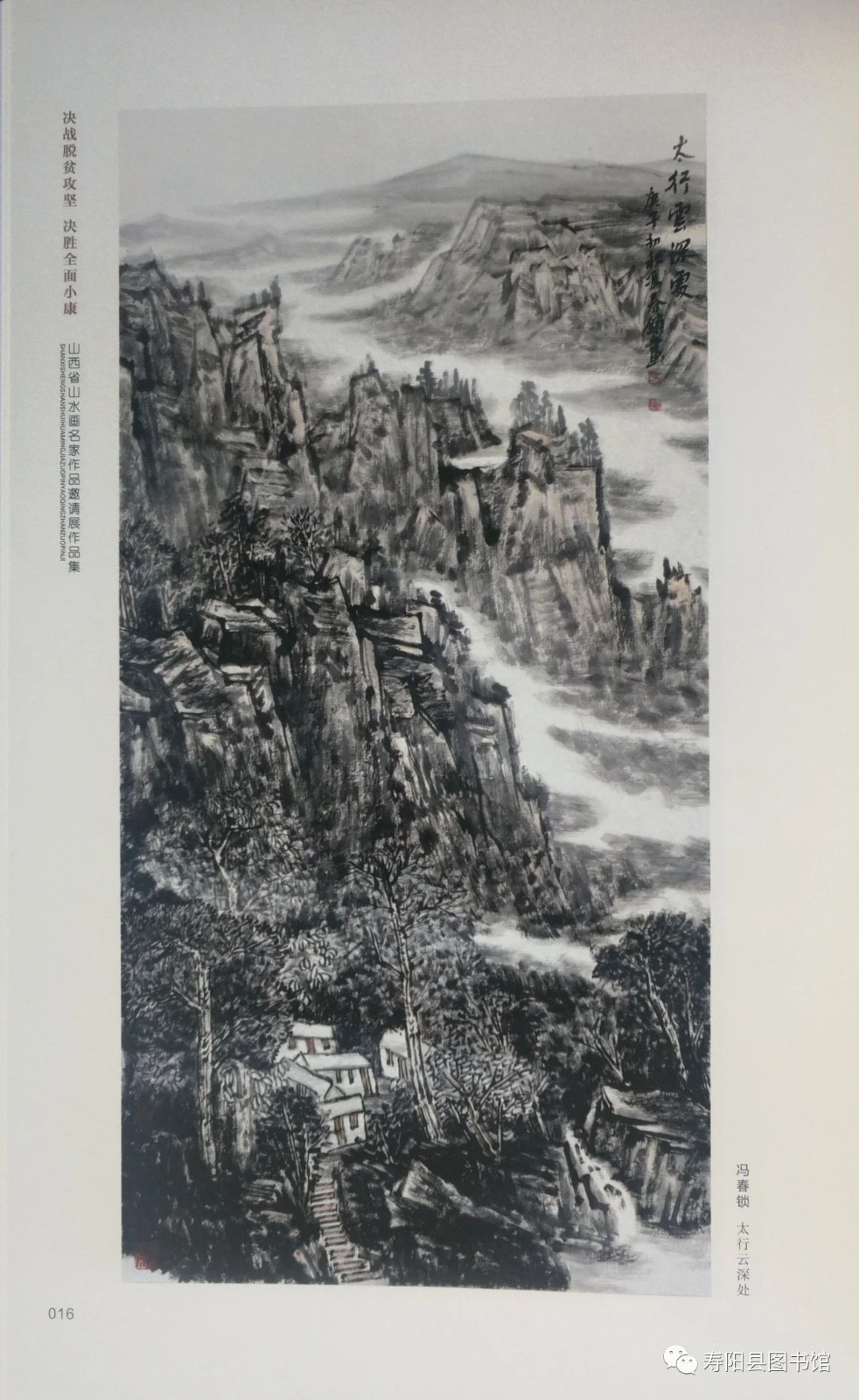

作品品鉴

1

《中国美术家大系·冯春锁(卷)》

2

《中国画名家精品粹编冯春锁写意山水》

3

《实力派精英冯春锁专集》

4

《冯春锁山水画集》

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

首席顾问: 适 可

图文来源: 贾 德 江

寿阳县图书馆资料室

本期编辑:郭利民 王 菲