二十六——樊海燕

【著书立说的寿阳人】之二十六——樊海燕

樊海燕是土生土长的寿阳人,父母双亲都是乡村教师,常人眼里的“书香门第”,自带一份聪敏善思的先天基因,但在那个特殊的年代,曾给她的童年蒙上灰暗的阴影。为免招是非,父亲曾固执地让她和下面的弟妹全学理工,长大后成为朴朴实实、自食其力的劳动者。学了机械专业的她,如果按照父亲希望的那样走下去,未尝不是最佳选择,但她骨子里偏偏耽于幻想,喜欢“虚幻色彩”浓重的文学,经常被一些感性、唯美的文字或事物吸引得魂不守舍、欲罢不能。1992年,已过而立之年、做了孩子母亲的樊海燕,终于拿起笔激情难耐地写下了她生命中最初的诗篇:《总想说……》。从那一刻开始,她的诉说便一发而不可收,由最初的窃窃,到逐渐的坦然,并且成为生命的主导与常态,尽管都是瞬间变换着的小情小绪,但她勤于捕捉,乐得用文字的形式表达出来,有些还被发表,这让她心气大增。1996年9月至1997年8月,去北京鲁迅文学院深造一年后,又让她平添羽翼,眼界洞开,内里有了充分的自信。她从北京带回了她人生中的第一台电脑和打印机,并有幸成为寿阳首批少数拥有私人电脑者,她写作的方式更加便捷,也更加勤奋,速度惊人。当时《晋中日报》副刊编辑部每每能收到她雪片一样飞去的稿件,这些散文、随感,笔墨所触都是所见所闻、所思所想,率性随意,天然亲和,体量刚好豆腐块大,便于刊发阅读,樊海燕的名字不胫而走,在晋中读者群中渐渐有了名气,拥趸日众。与此同时,她的一些体量较大的散文和中短篇小说不时见诸《中华散文》《啄木鸟》《山西文学》《黄河》《短篇小说》《佛山文艺》《中华传奇》《中国商报》《乡土文学》等读者相对分散的文学期刊和报纸。

喜欢写作的人,身上自带一种魔性,樊海燕亦不例外。樊海燕自诩是个行动派,行动总是先于思想,经常干一些心血来潮甚或用她过往的经验衡量有些“出阁”的事。而这恰恰是她的过人之处。对事物不断的好奇心,让她的目光多了一份探究,也让她的行动多了一份实验。早年,她喜欢做女红和服装设计,为选购心仪的布料、纽扣以及花边等,常常利用周末坐数个小时的夜车跑石家庄,一天时间辗转往返,有时还会跑到郑州或者天津。一度时期,她热衷跟着朋友拜会各类预测师,并把这种体验记录在案,巴望有朝一日实证应验。近十几年,她的兴趣不断转换,学易经,学小儿中医,还跑去北京参加健康管理师资格考试,她在自己身上发现了各种可能。因为痴迷易经,她起了笔名木一爻。2015年,她又开始学打太极拳,为此,改变了多年来晚上看书追网剧早上睡懒觉的习惯,每天早晨六点起床出门去广场练功,风雨无阻,雷打不动,她真切感受到形体上的紧致与柔韧给她带来的健康、活力与自信。

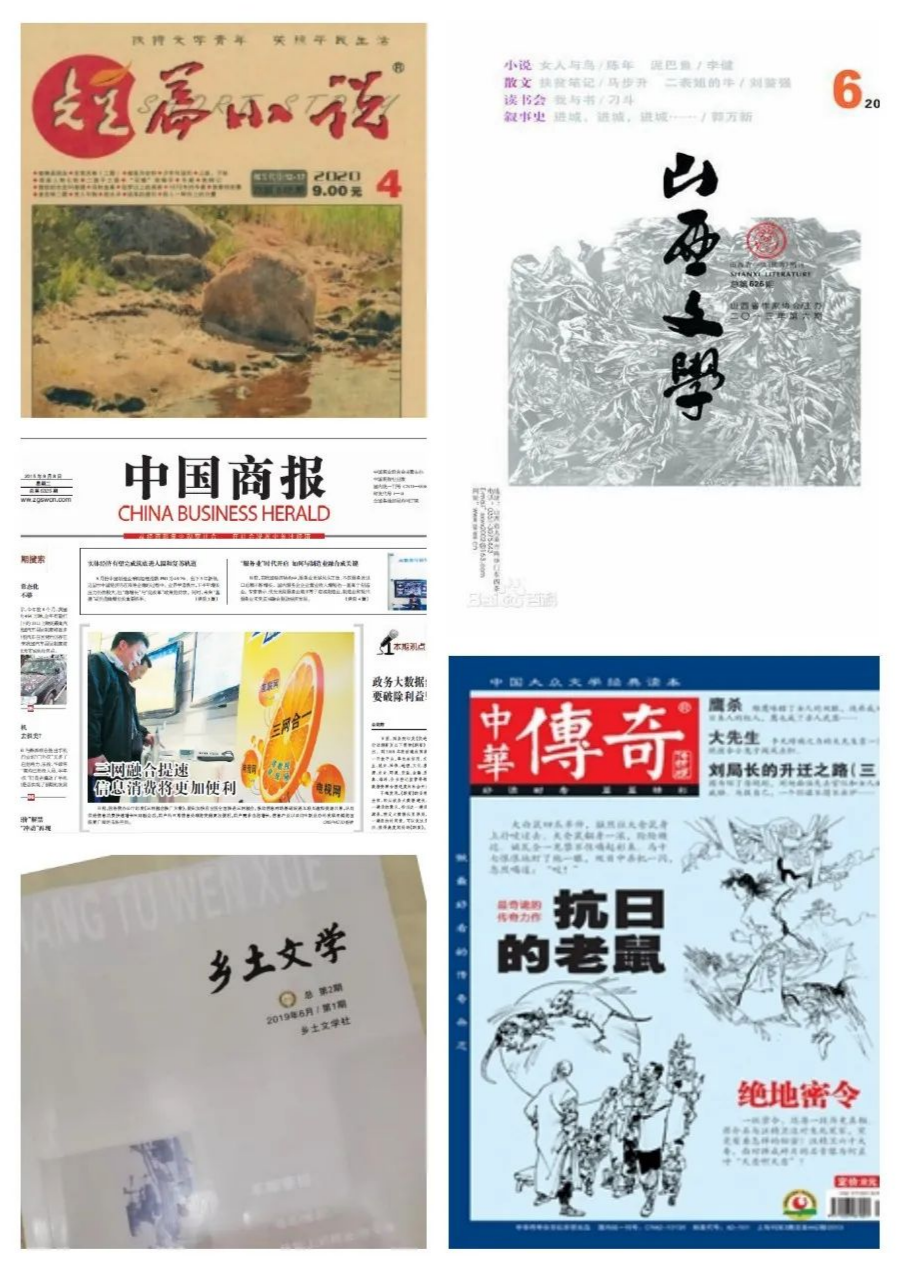

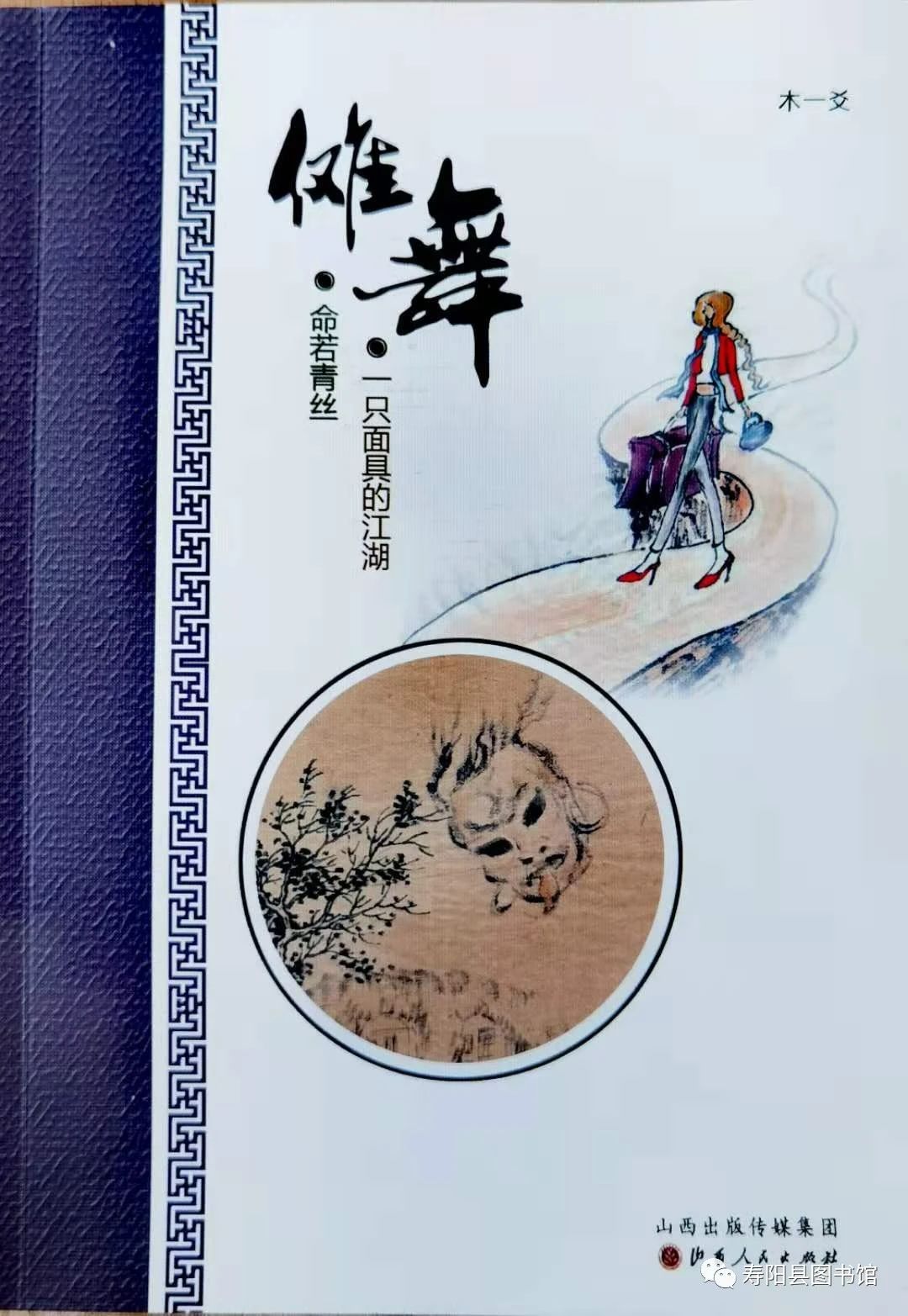

樊海燕是一个爱美的女子,她把写作当作照镜子,不单单为自我取悦,而是通过自我观照与审视,让自己以心仪的形貌行走在命运途中。写作让她睿智,写作让她开阔,写作让她心怀悲悯,写作让她对美质更加敏感,也让她对生活更加投入。身边的一草一木、一餐一食,人间的每一寸烟火,都能牵动她的神经,让她不吝琐屑,娓娓道来。小猫小狗甚至街上的路人都是她描摹的对象。以反映寿阳古迹朝阳阁人文历史、探索人性本源、善恶轮回为目的的长篇小说《古阁朝阳》,就是在一种使命感的敦促下完成的。以国家非物质文化遗产寿阳爱社傩舞为背景的长篇小说《傩舞》,同样基于使命,同样贯穿了她对人性的探究、考量和对理想的追求。从收集资料、采访到完稿出版,先后近两年时间,她把多年练就的内功全部用上,以一只傩舞面具为载体,将形形色色的人和傩舞这一颇具地域文化特色和神秘意味的古老艺术呈现给世人。樊海燕说,“某种意义上讲,小说不是写出来的,而是活出来的”。因为太投入,她常常处于半梦半醒的状态,不时会有灵魂出窍的感觉,脑子里无意识了,手指却还不停地敲击键盘。因之,也使她的小说染上某种神秘的气质。评论家孙仁歌在该书序言中说:“樊海燕的小说素养全面而又独特,她很善于讲故事,对叙事节奏及语言分寸的把握,都能看到她在小说创作上已积‘冰冻三尺之功’。尤其在写人、交代人与人之间的关系以体现人性化存在的元素方面,可取之处不容否认。”

故乡寿阳是樊海燕生命生活的根,也是她精神的原点和归宿。从上个世纪90年代初开始涉足文坛,把自己的人生目标定位给写作,迄今已近30载。她凭借一腔热情和特有的执着、笃定与痴迷,苦心孤诣用文字构筑起一间属于自己的屋子,其中有诗歌、有散文、有小说、有报告文学散见各类报刊。从1997年出版第一本散文集《百合心》,到最新出版的长篇小说《傩舞》,期间陆续出版有中短篇小说集《情爱航线》,散文集《方山散记》《寿阳食话》《神蝠缘》,长篇小说《疑前科》《非常妩媚》《古阁朝阳》《傩舞》等多部著作。这些文字注满了她的情感,见证了她的成长,为她的人生添上别样质感,让她成为芸芸众生中与众不同的她自己,也为家乡寿阳多了一道独特的人文景观。她曾说:选择了用文学表达对故土的热爱,就选择了她的酸甜苦辣,选择了围绕它展开的一系列困顿、思索与寻求。此生命定,乐此不疲。

作品品鉴

1

“傩舞系列小说两种”,作者以国家级非物质文化遗产爱社傩舞文化为背景,讲述了《一只面具的江湖》和《命若青丝》,这两个故事或直接或间接与傩舞传承元素相关联。傩一——个神秘而古老的原始祭礼,由傩入戏,在中国源远流长,继而又由戏入舞,戏舞互进,“驱鬼逐疫”,不仅成为我们祖先的一种精神寄托,而且也为后世文化传递了“集体无意识”沉淀下来的民族文化精华抑或传统文化良种,以致渗透到后世的文学艺术创作体系,成为文学创作取材的“酵母”,也是文化传承的必然结果。

《一只面具的江湖》通过一只非遗面具的“神出鬼没”,折射出傩舞世家众生百态,说明世间有价值的东西,总是有人追求的,只是在追求的过程中,有矛盾、有纠葛、也有冲突,又因人而异,方式各异,目的与心态各异,如此,人性化的东西也就得以较好的体现,因此,作为小说,也就产生了一定的审美价值和可读性。非遗傩舞及其面具仅仅是个塑造人物形象并交代其境遇的载体,《一只面具的江湖》中描写的几个人物如韩厚普、陈三娃也含《命若青丝》中的王乔艺、青梅等形象,都有一定的个性色彩及其典型特征,颇显作者写人叙事的老道与深厚的基本功。

《命若青丝》把更多的笔墨用在了主人公王乔艺身上,讲述了她经历了一系列人生变故与不幸,结尾很出彩,以虚幻的梦境暗示人生就是纸飞机,青丝如草,来也轻轻,去也轻轻,寓意颇耐人寻味。

2

《古阁朝阳》

3

《方山散记》以随笔的形式描述了方山的自然景观、人文哲思、佛教传导等。篇幅精炼,轻松好读。

4

5

《樊海燕小说两种・非常妩媚》

6

《情爱航线》是一本关于情爱的系列小说。

7

《樊海燕小说两种・疑前科》

8

《寿阳食话》可以说是“洪福齐天”的寿文化长河中一些小小的食禄。民以食为天,一日三餐是每个人必须面对的俗世图景。孔子曰:饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。圣人提倡的是一种俭仆的生活意境。细读而品味,不难发现:寿阳家常饭食潜移默化遵循了古圣人的倡导,粗粮细做,绿色节俭。而这本《寿阳食话》的特点就是以情深意浓的笔触描白了寿阳庶民百姓家常饭食的各种滋味,写到“豆沫”、“搁富饭”、“糊糊”诸如之类丝丝缕缕的细微令人过目难忘。

9

散文《百合心》

作者简介

樊海燕

樊海燕,笔名木一爻。山西省寿阳县人,山西作家协会会员。爱好文学、易经、太极。曾在北京鲁迅文学院深造。著有随笔散文集《神蝠缘》《寿阳食话》《方山散记》,中短篇小说集《情爱航线》,长篇小说《古阁朝阳》《非常妩媚》《疑前科》等七种。其散文《生活的哲学》入选《二十一世纪中国经典散文——百味人生》。组诗《生命的邀约》入选《山西文艺创作五十年精品卷》。近年来痴迷“易学”,喜欢用“六爻”观时事人生,对命理有细微的体察认识。

首席顾问: 适 可

图文来源: 寿阳县图书馆资料室

本期编辑:郭利民 王 菲