【水墨寿阳】傅以新文配画作品鉴赏

傅以新教授文配画作品欣赏

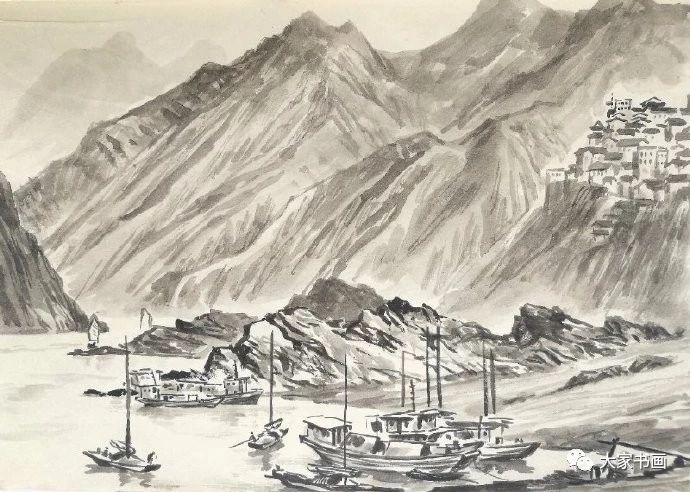

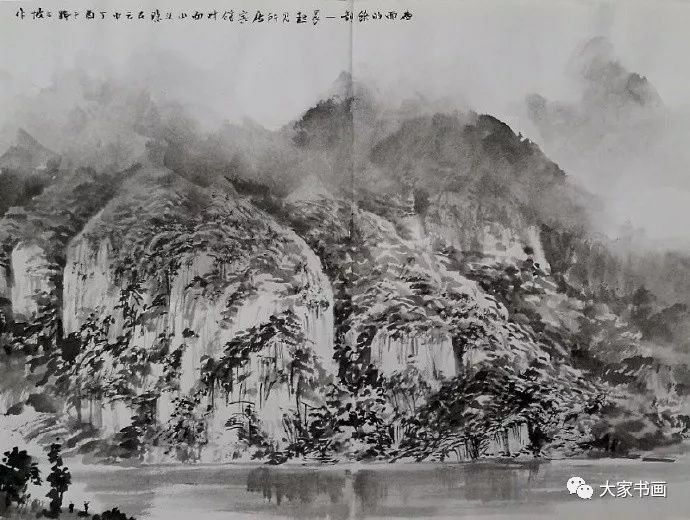

《九龙奔江》

《秭归城下》

端午节,与纪念屈原有关。韩国说端午是他们国家的节,他们有屈原吗?现在有些人力图抹杀屈原在中国人心目中的地位,说屈原不是爱国者,他爱的只是家族。还说屈原的谏言是抒情作秀,他的诗是华丽词藻的堆积。唉,燕鹊安知鸿鹄之志。不随波逐流,是屈原为后世文人立下的人格底线,因此才能受到历代人民的尊崇。翻捡旧日写生,得1979年谒屈原故里时所作写生二稿,正是:江水滔滔,斯人昭昭。

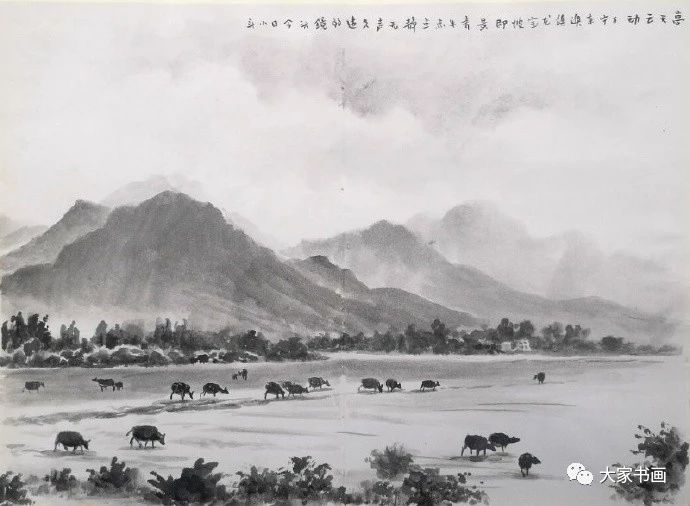

《高天云动》

从五指山腰的琼中下来,便进入万宁地域开阔的平原。飘浮在湛蓝天穹的巨大云团,在绿野上投下大块的阴影。云移影去,犹如舞台拉开大幕,阳光洒向嫩绿的草地。一群水牛缓缓而现,步态悠闲。它们只顾低头食草,肥硕的身躯,在阳光下显现着蓝黑色调,如颗颗黑宝石散落在绿绒上。这是油画的好题材,而我只有水墨,虽不能再现色彩,却可以通过黑白灰处理来表达色彩感受。白云在远处拉出条状投影,陷入深沉中的树丛、屋宇和更远的山丘,似在注视着前行的牛群。母牛回头招唤落伍的小牛,哞声打破了凝固的空寂。

黑龙江省五大连池是火山堰塞湖,周边分布着14座火山,其中老黑山和火烧山在300万年前喷发,溢出的熔岩堵塞石龙江,形成五个相连的"池“,其中第三池面积最大。晨光熹微,起床到此池边散步。展目望去,布满灰云的天穹下,对岸黝黑的火烧山山头复盖着一团云,白得刺眼,把身下的湖面也映得发亮。待我回住处取来画具,天空已变换了格局,而这团云却纹丝未动。濡毫涂染中,朝日出于东方,射出辉光万道,天空中云团、云带展演着奇丽的变化,明艳似锦,湖面也被染得五光十色。直到彩霞变换成蓝天,火山顶上的那团白云依然还在,真是执着!

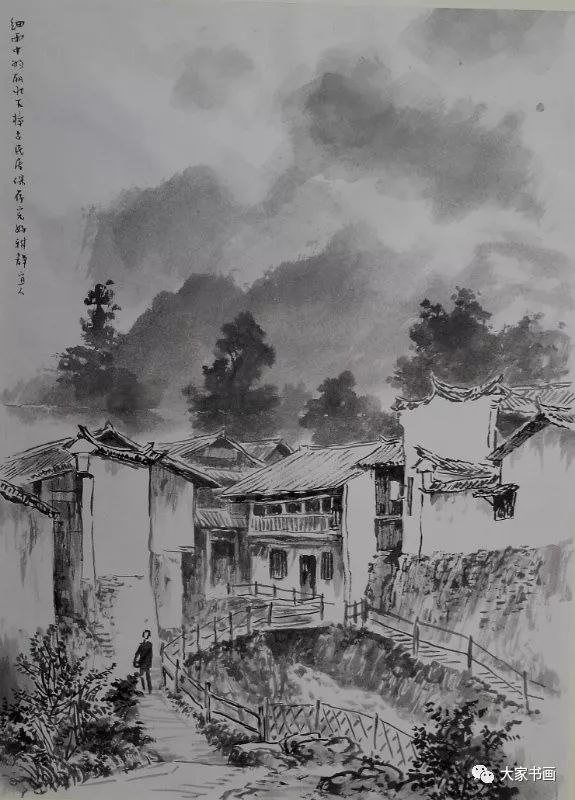

《古韵》

丽水大港头镇与隔瓯江而望的堰头村合称古堰画乡,风景优美。数条渔船正在江正施放烟幕,往来穿梭,为岸边几十架相机表演,情状太假,非我所取。前行数百米,屋宇渐多,一株高耸其上的千年古香樟树吸引了我,高30米,浓荫蔽日,我择坐于路对面的船码头描绘它。村景尽在它的枝干下展演,道路在不远处分叉,一路向下至江边,一路向前穿古镇,一路折上到树台,把游人引往不同方向,透视的准确倍显重要。此时,江心飘来两条帆船,收进画面后,江面顿觉辽远。售票大姐喃喃道:"我怎么没发现从这里望出去竟然这么美"。

《东湖倩影》

《天龙桥》

框架构图是一种特殊的绘画构图方式,即在画幅边框中再生出一个框来,把主体安置于此框中,可使主体突出,重庆写生时便用到了它。武隆天坑有三座相邻的天生石桥,展示着喀斯特地貌的神奇。进入第一桥天龙桥时,立即被它的磅礴气势所震慑。洞高235米,宽147米,厚150米,是个巨型穿洞,洞顶洞壁构架方正,酷似人工所为。洞内幽黑,堆积着从洞顶塌落的巨石,从高向下走到洞底,要在石间迴环而行。站在叠石高处向前看,洞顶、洞壁形成一个巨大的黑色画框,框内镶嵌着一幅巨大的亮色图画,峰峦屏立,崖紫树翠,如帘天光铺泻而下,更显幽秘难测,此亦可谓"别有洞天“者也。描摹这框中的天然图画,很自然地用了框架构图,只是不想太强调"洞"的意境,故而对"框"所占面积作了挤压。

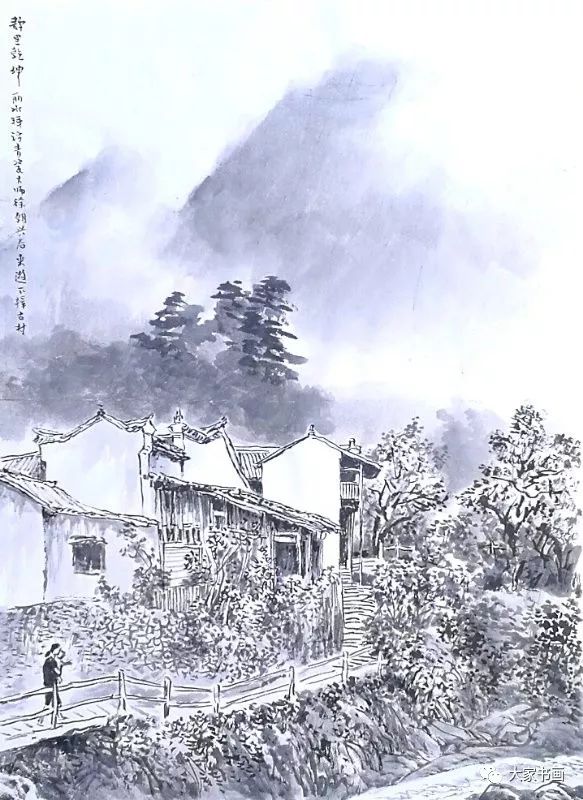

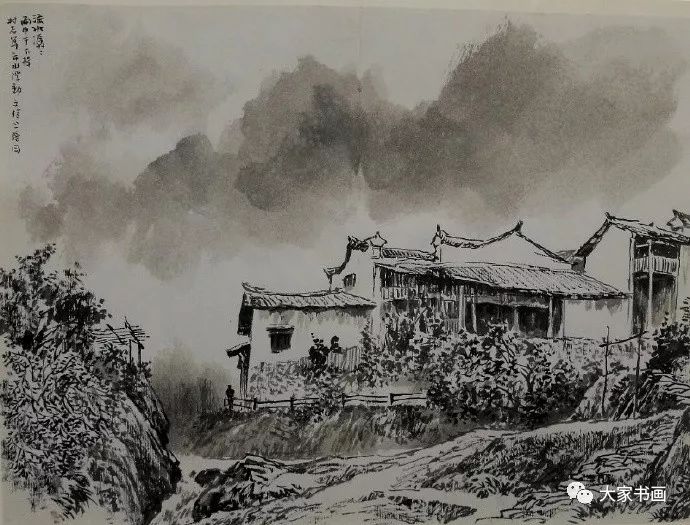

《静里乾坤》

北宋山水画大师郭熙在所著《林泉高致》中说: "山,正面如此,侧面又如此,背面又如此,每看每异,所谓山行面面看也"。其实何止丘山,树木、屋宇莫不如此。丽水樟下村的这组农舍,从正面看去具有飞升之势,亟具美感。画过之后缘溪而行,目光却始终不舍得离开它,从各个角度看去,它都很美。因地制宜的屋舍,马头墙、吊脚楼、借墙而搭的简陌陋木屋,参差错落,在云雾迷蒙的山树背景中,韵感十足。斑驳的粉墙,苔湿的黛瓦,纹理紧密的木围,向上攀爬的绿萝,黑白、纹理的疏密组合,自然而质朴,引人入胜。待行到这组建筑的正侧面,只见沿溪的青石板小道突然折弯,变成石阶爬坡而上,消失于吊脚楼后深暗的竹丛。村中静寂,只闻细细水声,幽境如此诱人,于是再展纸笔写此佳色。

《官厅水库植树季》

在平凡中发现美,是画家必具的功力。由沙城返京的公路上,西望官厅水库,只见荒山正在绿化,成排的树苗已成活抽芽,于是急喊停车,要画眼前景象。朋友说,这秃岭荒山,连棵大树都没有,有什么可画? 我说,你看那些树陇的波型线与远山平湖的搭配、还有山道的回环曲线,那就是美感呀。朋友说,只有你们画家才能感受到。官厅水库是上世纪50年代全国首个大型水库,80年代因污染严重,被开除出北京城市饮用水体系,后经整治,关停上游造纸、制药、化肥等污染企业,绿化荒山,保护生态,才于2007年恢复饮用水资格。我从60年代即与官厅水库结识,70年代下放宣化时水库是回家必经之地,以后每隔些时便会来库区探问,见证了它由清变污又返清的全过程。如今,官厅水库仍在整治进行时,我怎能淡化表现它的冲动。

《水声震谷》

武陵山大裂谷,陡壁湿黑如墨。刚踏上贴崖的棧道,就听到身下数十米的深谷中传来轰鸣,一条长河翻滚而来,然后钻进谷底巨形黑洞隐遁而去。循流而上,深谷地形愈见复杂,长满绿苔的落石高低堆叠,激流分合奔突。再前行,有瀑布自空而降,水雾混着天雨,无处躲身。老天助我! 不远处竟有个遮雨的凹壁,而且可将瀑布和急流入洞一目而收。即使如此,我仍几次移步雨中换角度观察。陪同不解,"诺大的雨,何不拍照回去画?“ 我说:"实景才有现场感受,在实景中截取构图,还可以搜寻被遮住的细节,完全看不到的,写生不能瞎编"。他似听懂,指着画中的黑洞说: "水进洞后变成暗河,从山那边流进怒江,汇入长江,无法看到它在地下绕了几多弯"。我说:" 这里的水并不知道自己将来会流进长江,还要汇入大海,只知道生命就在于奔流不息"。他说:"好有哲理"。是啊,哲理就来自生活。

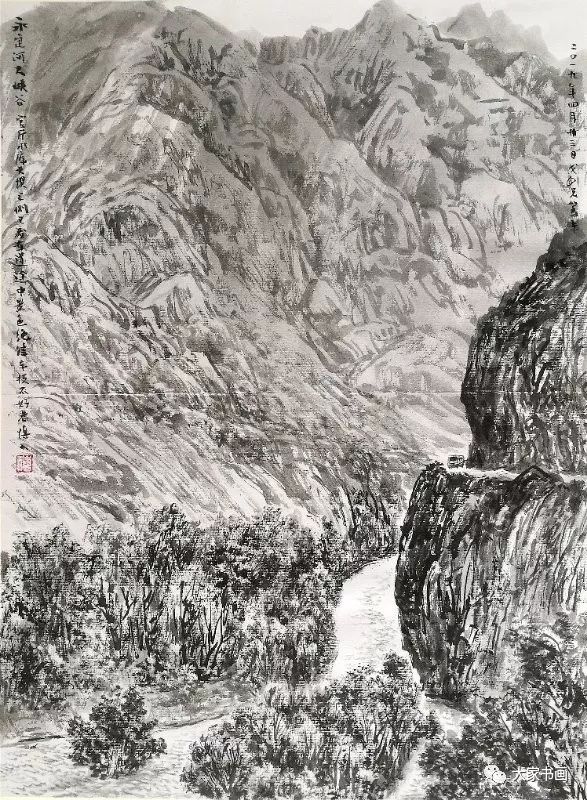

《永定河大峡谷》

"走风景最美的路",在黄帝城吃饭时小老板的一句话,我们在官厅水库坝前选择了西侧这条路,开进了永定河大峡谷。数百米后,发现这竟是一条废弃的旧道,路面破损严重,狭窄异常,最窄处仅一车宽,右侧陡壁,左侧悬崖,没有回旋余地。驾车的老戈是中国科学院最早下海、最早拥有个人驾照的老手,此时紧张得摒声息气、手心冒汗。我在副驾位关注着窗边可能蹭上的崖壁,偶而望向深谷,数十米下的永定河道时隐时现,苍山碧水,风景的确美。好不容易来到一处稍宽地,休息的间歇,我坐到路边石上记录这段景色。S型河面两侧山崖下,林木成带,湍急的河水还夹着一长一短两个绿树成荫的小岛,在伟岸的大山中显得十分秀气。远处忽有小面包车驶来,司机显然是当地人,把车开到一个稍突的崖边,我们的车勉强通过。开出峡谷,已是黄昏。数十年来转遍北京郊区各式山路的老戈,对北京界外这条路却心生余悸。我说没有画够,有机会还得来。他说,我可不再来了。是啊,80驱车走危途,已超负荷冒险了。

《如画的山乡》

武隆大洞河谷很深,村道穿过零散的村子,越下越窄,亏得在公路叉口换乘了小面包车。下行途中曾记住了几个可画景致,然而午后返回时,却怎么也找不到。不停地爬高,直到村路走尽,又回到换车的公路叉口。俯瞰大洞河村,眼前豁然开朗,骄阳高挂,空气洁净,景物清晰,如在水晶球里看世界。村舍、果木、田亩、道路,深邃的河谷、密植的绿林,以及像台阶般铺向天际的梯田,尽皆历历在目。搜寻古人诗题画,却没有能与这壮丽景色相符的词句。笔下分白布黑,心中终于想明白,上午同样面对,为何竟未能发现景象如此入画? 一切全系太阳之功,阳光驱散了晨岚,顶光造就了层次,屋檐下的阴影谱写着山村韵律。可惜曾在古重庆留诗多首的李白不能至此,否则会奉献不少能借来题画的诗句。

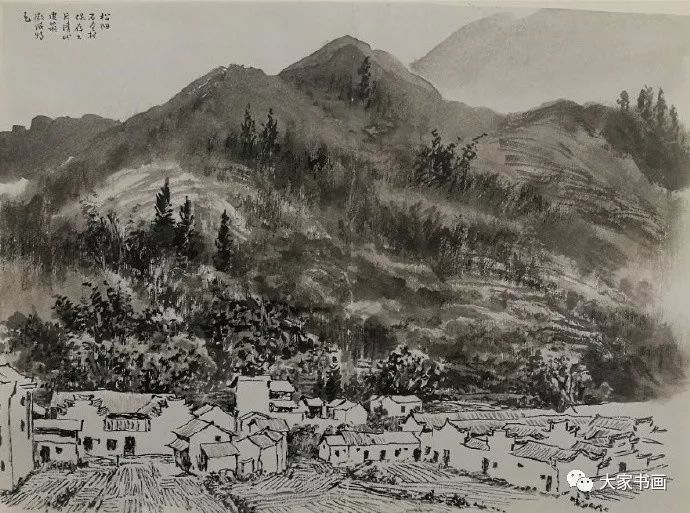

《松阳石仓村》

浙江青阳的石仓村保存着大量清代建筑,有地广数亩的豪宅,但我更钟情于其旁并不精致的民居,高低错落,排列无序。无意而成的幽巷、屋前纵横的菜地、屋后浓宻的树木,自有一种美感。我登上路边民宿的楼顶,俯视中的村子,俨然一幅天然图画。那片豪宅,建筑精美、布局严整,规模甚大,几乎溢出于画面之外,与这片漫散的民居相比,它是那样庞大,然而与村后的连绵苍厚的高山相比,又是那样单薄与脆弱。不由得慨叹:与自然相比,人还是邈小得多。

《流水潺潺》

下樟村村边的这组老房子,不论从哪个方向望去,都极具美感。穿越村子的小溪从其旁流出村外,注入菜地中间的水塘。站在水塘边回望,襯托在茫茫雨雾背景中的这组老屋,剪影效果亟具飞升之态。这种造型,靠想像是不可能塑造的出来的。不需作任何挪移和增删,只要忠实地描摹下来,就足以生动。伴着淙淙流水,听着沙沙细雨,体会幽村的古朴之美,画者的惬意尽在勾描中了。

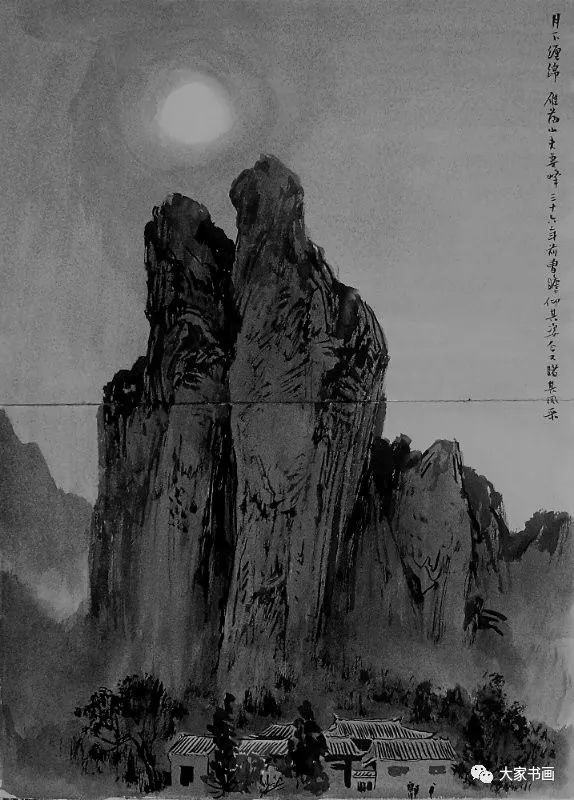

《月下缠绵》

雁荡三绝之首的灵峰,又称夫妻峰。夜幕降临,白日平淡无奇的山就变成了一对缠绵相拥、絮絮耳语的夫妻,30年前过雁荡时便领略过它的神奇。此回来访,一定要记下夜语的夫妻峰。日色尚明,预先到灵峰前选取角度,勾描山峰结构,然后静待天黑。至夜,明月高悬,襯在天幕中的灵峰果然现出了夫妻相,游人尽皆昂首仰望,啧啧称奇。回至住处,将游人赏景情节补入,然后把山、人、天染进墨境中,仅留圆月一处白,凝视夫妻峰的缠绵。陪同的友人评道:"想不到绘画的夜景更胜于摄影,摄影中的灵山只是黑黑的剪影,绘画还能表现丰富的结构"。

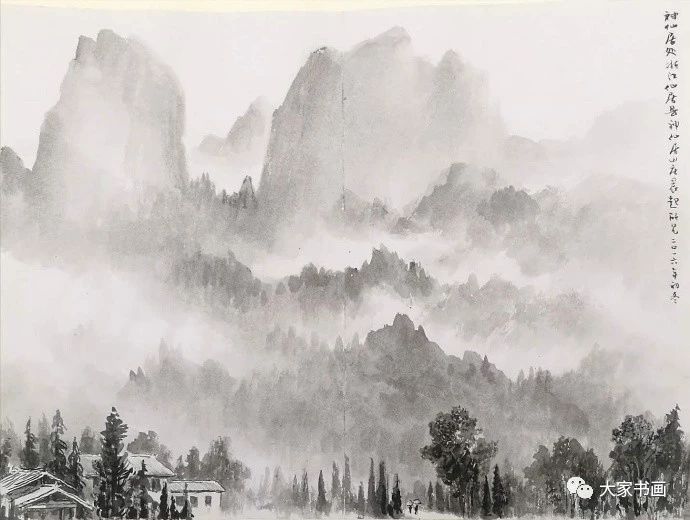

黄山因神奇的烟云变幻,令画家趋之若鹜。谁能想到在北京西侧的野三坡,竟然也有这样的景观。白草畔。主峰海拔2000米,雄强伟岸,前临巨壑,起于草甸,虽为北方山水,却终年云雾缭绕。湿云就在身旁涌动,深壑对面的山体转瞬即逝,仰视中的主峰在烟云中偶露峥嵘。山石的堆砌和错落、山体的裂隙和皱褶,以及那向下凝视的神情,在云雾隐没前的一刻倍觉生动。必须把这生动形象刻铸在脑中,才能传递到笔下。烟云漫波而上,白幕遮盖了一切,待到幕布拉开,你会发现一切都重新来过。

《夜雨余韵》

扰人的夜雨,晨起方停。拉开窗帘,见湿云犹浓,沉重地压在对面的山头,在浓厚的山树间缓缓移步。云山纠缠!感受异常强烈。那横卧眼前的山岗,平日熟视无睹,此刻竟生出无限生机。即刻理纸运墨。云与山的纠缠,须用不同层次的淡墨湿接方能实现,最要警惕的是平与散,裸露的山崖用实笔勾皴,不可简略,否则云的流动便失去了依存。静伏于山脚的河水,用湿笔虚写倒影,形成与上部山云的呼应。左下角加了一段河岸,既多出了一个空间层次,而且用岸上的树突入对岸山体,打破画面下部的平直横线,从而使构图更圆满。

浙东山区,保存着许多古民居,依山傍山,高低错落,造型各异,具有天然的美。细雨天的下樟村,古朴的老屋临溪而建,屋瓦生碧,檐下苍黑。四围青山隐隐,村中静寂,鲜闻人声,唯有穿村的小溪鳞波闪动,不禁让人有"山静似太古,日长如小年"之叹。溪上木桥,与相连的小径组成流动的曲线。这条从幽巷穿出的曲径,过溪直迎画面而来。我几次退身,把脚下的路径收入画中,并仔细刻画夹径的乱石、灌木、竹篱,为的是展现纵深的空间。我喜欢复杂的空间关系,画面可以更生动。

傅以新简介

(信息来源:寿阳文化)