乡村历史长卷 农耕文化缩影(二)

一一读《三晋契约》

文/郭春林

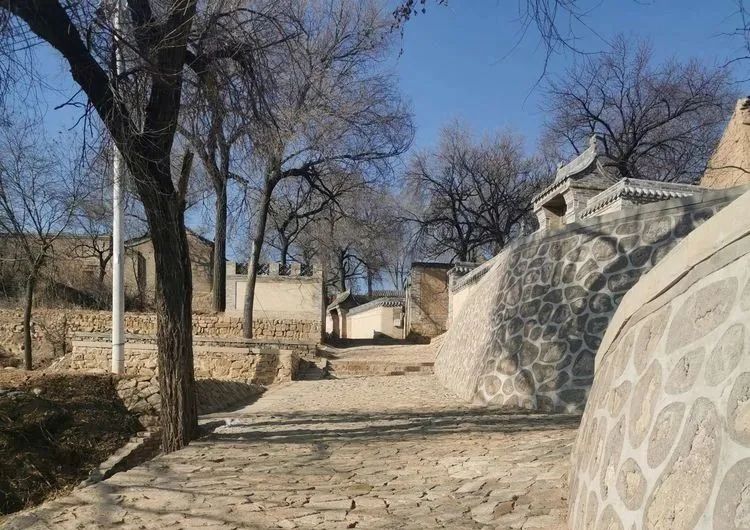

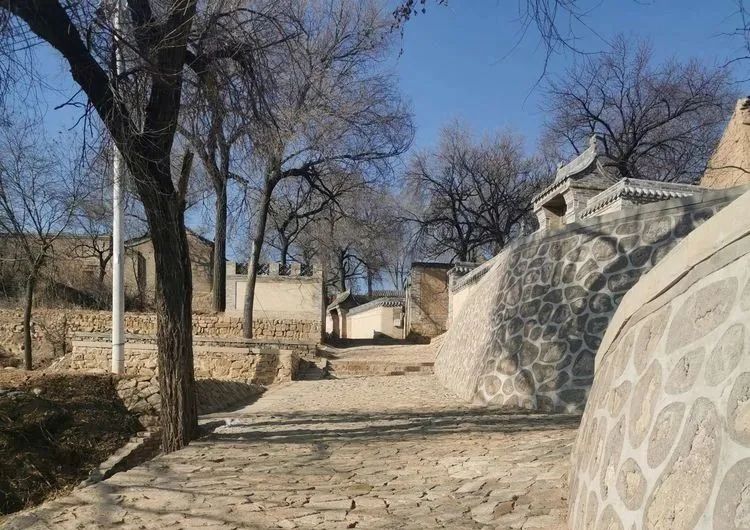

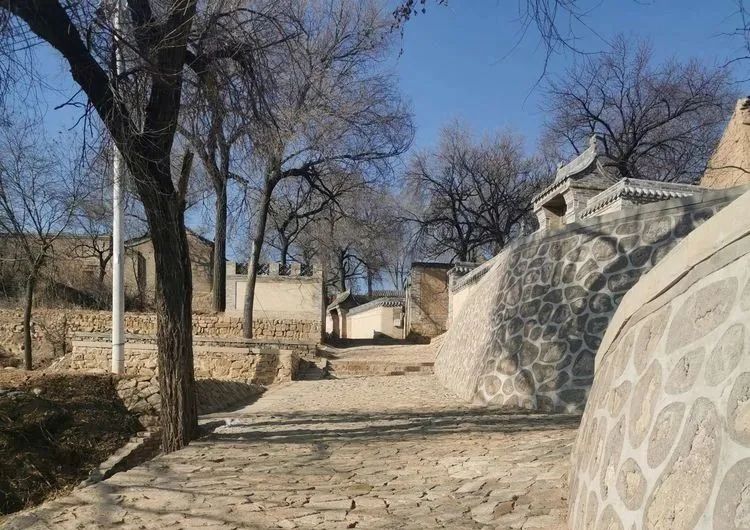

一是土地房屋为根本。汉代晁错在《论贵粟疏》中说,“粟者,王之大用,政之务本。”土地涉及到一个人的吃饭问题,房屋关系到一个人的居住问题。这不仅仅是寿阳一个县,实际上全国农村莫不如此。只有解决了吃住,才能谈得上进一步的发展。千百年来,土地房屋一直就是一个家庭的主要财产,也是衡量这个家庭是否富裕的主要标志。历史的经验告诉我们,当大量的土地房屋集中在少数人手中,或是大量兼并,或是赋税过重,财富的分配将会失衡,阶级矛盾必然激化,最容易产生社会动荡。历史上的农民起义绝大多数是在这样的社会背景下发生的,也就是说,相对于统治者来讲,“不稳定因素”都与土地房屋有关联。即使是我们党开展土地改革,划分阶级成分,也是以土地房屋的多少作为重要依据的。所以,毛主席曾说,“状元三年一考,土改千载难逢”。一个土改,调动起了千千万万农民的积极性,把他们从被奴役和剥削的桎梏中彻底解放出来,成为了土地的主人,巩固和扩大了我们党在农村的阶级基础,加快了解放战争的进程。可以说,新生的人民共和国,就是在崭新的土地上诞生的。历史进入二十世纪八十年代,我国的改革开放之所以能够取得巨大成功,也是先从解决农民土地问题入手,才迈入快车道的,小岗村18位村民冒着巨大风险按手印,已经人所共知,永载史册。

历朝历代,都没有解决好的土地问题,唯有我们党彻底解决了这一难题,打了满分。当然了,历史发展到今天,房地产又出现了新的问题,已经受到各方面的关注,但是,“房住不炒”已是大势所趋。正是由于土地房屋和每个人息息相关,所以,作为其凭证——房契地契(包括现在的房产证和土地证)也就至关重要,不论在何时何地,主人都当做宝贝,甚至于不惜用生命来保存保护,由此,也才能够在民间流传至今,让我们得以一睹其真容。可以说,即使历史的车轮进入到了新时代,在新的历史条件下,那一份份土地证和房产证,也是中国共产党人,带领全体人民走向民族复兴的重要通行证。从全书收入的1194件契约来看,涉及土地、房屋包括买卖、典质、分股、租赁、抵押、转让、赠予等达867件,占到全书契约总数的73%。土地房屋对人们的重要性由此可见一斑。

二是生产力发展缓慢。在漫长的历史进程当中,我国以农业立国,生产力发展水平极其缓慢,长期以来,粗放耕作,广种薄收,以户为经营单位的自给自足小农经济,决定了抵御自然灾害的能力很弱。尽管有许多神话故事,表现出我们这个民族在大自然面前不屈不挠,敢于抗争的伟大力量,但那仅仅是一种积极进取精神的体现,人定胜天只是人的一种良好的主观愿望,毕竟是要受制于客观条件制约的,靠天吃饭也就成为了历史的必然。清代以来的闭关锁国政策,导致了广大农村的更加封闭,商品经济、市场意识的更加落后,这也一定程度上更加阻碍了生产的发展,进一步加深了阶级矛盾。关于这一点,从收入书中的契约中,我们可看出,除了房屋土地外,其它大宗的生产资料交易很少,书中仅仅收入民国九年四月初九,长顺车铺定做车轮(四道销枣木辋车轮一对)契和民国十四年十一月二十日,复得顺卖车契两件。至于从清代顺治到宣统十帝,书中都没有涉及有关生产资料方面的契约。这就可以从一个侧面说明,寿阳农村在这一时期的生产力水平很低。在三百年的历史进程中,广大农民种地、运输的工具,更新改进换代很少,甚至几乎是停滞不前,导致的结果是车马价格价高,根本用不起,一般人家难以买得起,传统沿用的劳动工具简单价低,根本就不值钱,所以也就难以进行交易活动,这方面的契约即使有,也就极少能保存下来。放眼世界,这一时期,也恰恰是世界工业革命步入快车道的关键时期。第一次“工业革命”发生在18世纪中叶,以蒸汽机的发明为标志;第二次工业革命发生在19世纪中叶,是以电灯电话发明为标志的“电气化革命”。当西方世界以蒸汽机车为动力、以电灯电话为照明,快速完成工业革命,并向现代化迈进的时候,可怜的中国广大农户还在盼望的是能够老牛拉车去种地。整个民族从上到下,浑浑噩噩,闭关锁国,麻木乐观,以天朝上国自居,怎么能不掉队?怎么能不挨打?康有为曾说,当朝“民智未开,蚩蚩自愚,不通古今中外之故”。“士人能通古今达中外者,郡县乃或无人矣”。1840年的鸦片战争,西方列强凭借着坚船利炮野蛮地轰开了中国的大门,中国人“被打懵了”。这一“懵”,也证明了马克思在他的《鸦片贸易史》中所说的:“一个人口几乎占人类三分之一的幅原广大的帝国,不顾时势仍然安于现状,由于被强力排斥与世界联系的体系之外而孤立无依,因此竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己,这样一个帝国,终于要在这样一场殊死的决斗中死去。”

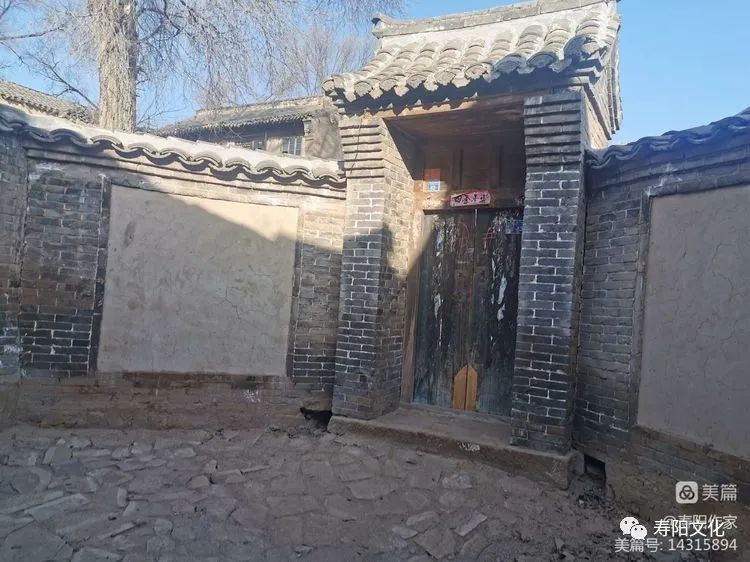

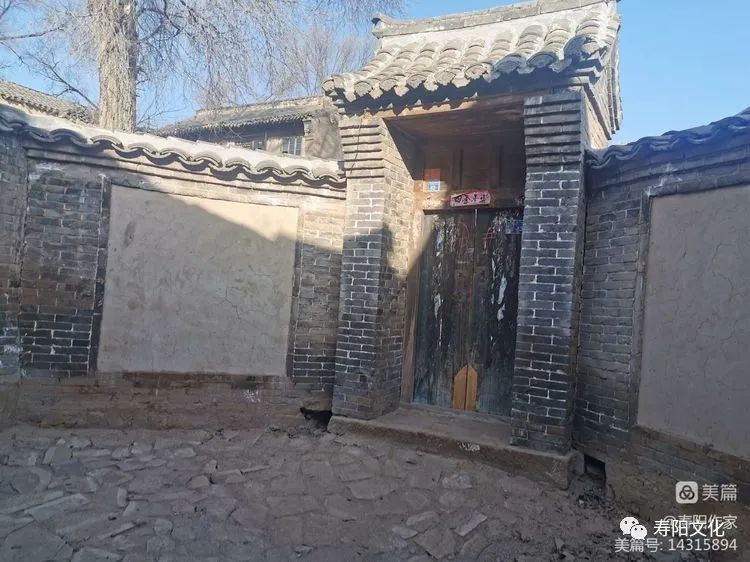

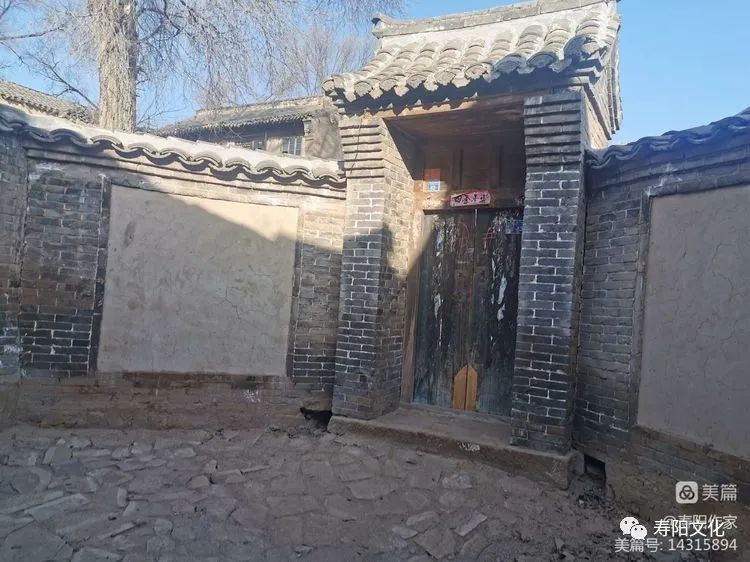

三是农民日常生活艰难。寿阳自古地多人少,按理说,应当是农村百姓生活比较殷实才对。实际上,从契约反映的情况来看,并非如此。原因就在于寿阳位于太行山的颈部,四面环山,只有西北部黄黄岭有一峡口,导致气候特别寒冷。农民从事农事活动要比别的地方更有艰苦,加之土地贫瘠,生产力低下,亩产量并不高。据《寿阳县志》(89版)记载,1933年全县亩产平均为7.19斗,最好的水地亩均13.2斗,山地亩均2.95斗。民间有“不种百亩地,不打百石粮”和“攻亩打石好庄稼”之说。就是说农户耕种土地,平均能每亩收获一石粮食就算不错了,大约相当于现在的150斤左右。如此低的亩产量,一个家庭的收入也就可想而知了。寿阳三代帝王师祁寯藻在其所著《马首农言》一书中提到,“种谷田,自秋犁开始,至来岁入仓止,凡人力二十余次。”即,谷子地从秋耕开始,到第二年谷子入库为止,一般有二十多道工序需要用人力完成。稼穑之辛苦可见一斑。从中也可看出生活在这方土地上的百姓又是多么的勤劳。但是,勤劳并没有带来丰衣足食的生活。鸦片战争失败以后,中国沦为半封建半殖民地社会,乃至于到了《辛丑条约》的签订,庚子赔款,农民的生活就更艰难了。从本书的契约中不难发现,好多家庭是因为生活所迫,不得不忍痛卖地来勉强维持。原因大致有“差粮紧急”、“缺钱急用”、“家人去世难以入土”、“娶妻无钱”等。在这四种类型,哪一种都能说明已经到了山穷水尽的地步。比较起来,更为揪心的是家人去世无法入土了。如,清乾隆十二年正月十九日,杨门施氏,因夫主身故,长子称食在外,次子年幼,发丧紧急,将祖业地五亩出卖,价银二十九两整。乾隆十五年十月二十一日,魏门董氏,因夫在外病故,董氏不能埋葬,将祖业地二亩五分典于本家侄子耕种,价银十两五钱整。面对丈夫去世,孩子还小的困境,年轻的妻子心急如焚,只能靠卖地来解决燃眉之急。看着这样的契约真能掉泪,试想,丈夫勉强出殡后,地没了,怎么生活?这就是旧中国最底层百姓们的生活悲惨图啊。当然,也有在短期内大量出卖土地的。其中一位王姓村民,从民国三十二年三月二十一日到民国三十三年正月初八,共分六次将自己名下的土地16亩,院子一所,卖给本家兄长,共得大洋1020元,原因都是“今因用钱不便”。1020块大洋,这在当时,绝对不是一个小数字,究竟是什么原因导致“用钱不便”?因为时间并不久远,也就是1943年底到1944年初的事,如果顺藤摸瓜,应该是有可能探寻到的。还有一份借衣物契,也足以让人深思。张姓村民向别人借“小皮袄一件,柳条布褥子一条”,时间是在民国三十二年阴历二月初一,归还时间是“秋后交还”。如果到期不还,“将自己黑大柜一支,白小柜一支,大酒瓮一个,同抵押者变卖。”可见,这真是到了难以为继的地步了。我们完全可以想到,面对这样的生活状态,官府除了收税,没有一点救助行为,这样的政府,人民怎么能拥护?用你又有何用?

四是金融业不愿意下乡。历史已经证明,金融业是推动一个地区发展的重要力量。现代社会表明,哪个地方的经济繁荣,那个地方的金融业也绝对发达,美国纽约、英国伦敦、法国巴黎、日本东京以及新加坡是这样,我国的香港和上海同样如此。但是,金融业又有一个明显的特点,那就是“嫌贫爱富”,因为它要考虑回报和利润的,也就是说,资本的最大化是要追逐利益回报最大化的。这一点,《三晋契约》一书提供了有力的佐证。根据山西财经大学晋商研究院教授、张亚兰博士的统计,在869份因“差粮紧急”和“缺钱”而引发的买卖契中,只有90份契约选择了“借钱”的方式,占10.35%。而在这90份所借契约对象中,只有10份为金融机构,占11.11%。这就足以说明,除了缺钱,金融机构参与很少。主要原因是,金融机构缺乏,再一个更重要的原因是金融机构对农村关注度不高,甚至不愿参与。因为放眼晋中区域,寿阳离“现代银行的鼻祖”平遥日升昌票号和曾经是“中国的华尔街”太谷都不远,更何况寿阳克钱的发端地宗艾就在境内,作为宗艾商业独创的信用货币——克钱,从道光元年(1821)到民国二十年(1931),时间长达110年。诚然,晋商的辉煌与山西商人的审时度势、锐意进取密不可分,也与当铺、钱庄、银号、钱号、帐局、票号等等金融机构的积极参与至关重要,但是,重点都在商业上。寿阳的十大财主,重点全都在商业领域,以十大户之首宗艾巨富张曰士为例,有商号28家,其他的分号更多。《寿阳县志》(89版)提供的数据说明,本县大财主的理念都是先商后农,重商不重农,但也不弃农,仅仅是把农业作为基础,多数财主家的土地在二、三百亩左右,“若要富,买卖加庄户”就是真实情况。可见,农业投资周期长、见效慢、风险大,是有历史缘由的。即使是历史走到现在,有作为的企业家真正投资农业,关注农村的也并不多。既然如此,金融机构的关注点不在农业上,也就是情理当中的事了。这么一来,生活在最底层的农村穷苦老百姓,一旦家里遭遇天灾人祸,借钱的渠道行不通(高利贷是无底洞,借不起,更还不起),只能是卖地卖房来救急。其结果是越卖越穷,越穷越卖。最后,不得已起来革命,就是唯一的出路了。共产党人干革命之所以能成功,就是为了让老百姓能过上好日子,有地种,有钱花,所以才能“唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。”